POR LUIZA GUERRA

É difícil imaginar como era a Vila de São Paulo de Piratininga, mas uma coisa é certa: suas condições geográficas eram privilegiadas. O nome que os povos originários escolheram para batizar a região também indica seus bons atributos: “Piratininga”, em tupi-guarani, significa “peixe-seco”, que ali era fartamente encontrado, pois o local era caminho de rios de água limpa e cheios de peixes. Em decorrência das cheias e das vazantes das águas, esses animais ficavam presos na lama das áreas de várzea. Assim, acabavam secando ao sol, daí o nome.

Próxima aos rios Anhangabaú e Tamanduateí, Piratininga se elevava em uma colina que conduzia a uma área plana, bastante conveniente para os aldeamentos. Essas condições materiais foram levadas em consideração pelos indígenas que começaram a se estabelecer ali e, mais tarde, elas também seriam determinantes para que o local fosse escolhido pelos europeus como núcleo de colonização. Para os colonizadores, a própria presença de comunidades indígenas no local era também uma vantagem: representava a força de trabalho necessária para construírem e fixarem uma vila na região.

Por volta de 1553, sob comando do Padre Manoel da Nóbrega, os jesuítas passaram a se estabelecer em Piratininga. Eles foram incumbidos de adentrar os sertões do Brasil para catequizar, promover a “domesticação” e iniciar o processo secular de escravização. Logo foi ordenada a construção de um colégio que deveria centralizar os trabalhos de catecismo dos povos que ali se encontrassem. Também serviria de base de apoio para missões de captura desses povos em regiões próximas, concentrando ali os que já estivessem cativos.

Para suprir a demanda pela força de trabalho, a solução encontrada pelos invasores foi a organização de tropas militares. Esses grupos tinham a missão de adentrar o interior paulista para caçar indígenas e escravos fugitivos e rebeldes. Os homens que compunham as tropas ficaram conhecidos como bandeirantes. Assim como os jesuítas, tinham a tarefa de se entranhar território adentro, garantindo a dominação completa das populações que fossem encontradas pelo caminho.

A Vila de São Paulo passou a ser o centro de onde se irradiava o domínio colonial em direção aos interiores. Foi-se construindo uma rota, traçada a partir das condições geográficas e das riquezas encontradas pelo caminho. No rastro das expedições de jesuítas e bandeirantes, através de muita violência e exploração, foram se formando núcleos. Esses povoamentos serviam como base para as excursões dos colonizadores. A fixação de um povoamento era decidido de acordo com as condições materiais oferecidas: geografia vantajosa, proximidade com um rio, e, claro, aldeamentos indígenas a serem dominados.

Um dos primeiros centros que serviram de parada aos bandeirantes ficava a aproximadamente 60 quilômetros da Vila de São Paulo. O local, que posteriormente seria o município de Atibaia, tornou-se, naquele tempo, uma parada para descanso e reabastecimento dos colonizadores que seguiam o rumo das Minas Gerais.

Assim como a Vila de São Paulo, antes chamada Piratininga, o local também tinha sido batizado pelos indígenas inspirados pela hidrografia do lugar: “tybaia”, em tupi-guarani, significa “água agradável ao paladar”. Ser cortada por um rio generoso não era o único ponto em comum de “Tybaia” com “Piratininga”. Ficava também localizada num planalto, acima de uma colina que se elevava à beira de um rio caudaloso.

Na época, os comandantes das tropas que se alastraram território adentro eram bandeirantes europeus – ou descendentes diretos deles. Jerônimo de Camargo é um exemplo de como estavam emaranhados os ambientes políticos, religiosos e militares nesse meio. Nascido em uma família abastada, tinha se preparado para ser sacerdote, quando era jovem. Após abandonar os planos religiosos, exerceu importantes cargos políticos em São Paulo, previstos nas Ordenações do Reino. Durante o tempo em que ocupou essas funções, Jerônimo acumulou inimigos e, para se afastar de São Paulo, se entregou de vez a uma outra atividade sua: a de bandeirante.

Em junho de 1665, o sertanista conclui a construção de uma capela e fixa uma fazenda de gado, marcando o início do município de Atibaia. Além de ser parada certa dos bandeirantes, também se tornou o destino de grupos de indígenas dominados por jesuítas, sob o controle do padre Mateus Nunes da Siqueira. Esta é a semente da sociedade brasileira: à medida que bandeirantes e jesuítas penetravam os interiores, a lógica da opressão foi se alastrando, afundando suas raízes.

Quando os colonizadores finalmente exterminaram os povos da Serra do Mar, a conexão com o litoral ficou mais fácil. Assim, as propriedades paulistas foram turbinadas com negras e negros que chegavam sequestrados da África ou trazidos de outras regiões do Brasil. Foram mãos africanas e indígenas que semearam o café, plantaram a cana, garimparam o ouro, edificaram prédios e seguraram os ciclos econômicos que atravessaram o país. As cidades paulistas foram forjadas pela necessidade crescente de exploração do solo e das pessoas que o trabalhavam.

Capitães de Atibaia

O estudo realizado por Jacinto da Silva, “No Tempo da Escravidão: Experiências de Senhores e Escravos em Bragança Paulista (1871-1888)” nos traz informações sobre a Região Bragantina, da qual Atibaia faz parte: “Os primeiros contatos com a história de Bragança Paulista me fizeram perceber que havia muitas coisas em comum com a história de Atibaia, já que ambas faziam parte da mesma região geográfica, inclusive, o antigo núcleo de povoamento que deu origem à cidade de Bragança surgiu em terras antes pertencentes ao território atibaiense. Ambas as cidades compartilham identidades culturais e históricas muito similares”.

Debruçado na pesquisa de jornais e documentos da época, investigou como era a relação entre escravos e senhores na região. Nas publicações da época, encontrou muitos anúncios de senhores procurando escravos e escravas fugidas. Como forma de identificação, os donos descreviam suas “peças” através de marcas deixadas nos corpos, causadas pelos castigos. Feridas abertas através de chibatadas, açoites, ganchos, algemas, torturas – métodos de controle social.

A região não possuía imensos latifúndios de monocultura. Suas terras eram usadas na produção de muitos gêneros alimentícios, que eram vendidos para outros lugares. Além das lavouras, muitos outros trabalhos ficavam sob responsabilidade dos escravos. Inclusive, as funções de feitores e capitães-do-mato estavam quase sempre a encargo dos negros que fossem mais confiáveis aos senhores.

Em seu “Dicionário da escravidão negra no Brasil”, Clóvis Moura falou sobre essa importante figura da era escravista: “O capitão-do-mato era o indívíduo encarregado de prender e restituir ao senhor o escravo fugido ou aquilombado. Saía na busca até encontrá-lo, terminando a operação com a entrega do fugitivo e o recebimento do pagamento”. Ou seja, o ofício de capitão-do-mato veio, por assim dizer, para auxiliar a atividade bandeirante.

Aliás, todos os âmbitos da vida das classes populares (especialmente de africanos e seus descendentes) deveriam estar sob controle das elites econômicas e políticas. Quando o “Código de Posturas Municipais de Bragança Paulista” foi proposto em 1859, a Câmara Municipal instituiu que ficasse “prohibido dentro das povoações do Município as dansas de batuque, ou formacção e todo o ajuntamento com algazarra, ou voserios”.

“Ao examinar as obras que tratavam da história de Bragança descobri que, da mesma forma que em Atibaia, a história que se construiu dessa cidade parecia confundir-se com a trajetória pessoal de inúmeras personalidades do passado local que, com suas ‘belas ações’, seriam os únicos responsáveis pelo ‘progresso’ da cidade. Os poucos trabalhos existentes enfatizam apenas as biografias de coronéis e políticos locais que estiveram, de alguma maneira, envolvidos com o poder”.

Jacinto da Silva

A descoberta de Jacinto é uma realidade da historiografia atibaiana. O Museu Municipal João Batista Conti (cujo prédio foi sede da Casa de Câmara e da Cadeia de Atibaia, entre 1836 e 1953) é um relicário da memória da cidade. Entre os muitos objetos e documentos expostos em suas salas, é possível perceber esse culto aos grandes patriarcas das poucas famílias atibaienses que detinham o poder econômico e político. E, para completar o tripé de dominação, quase todos eles ostentavam altas patentes militares.

Na galeria de homens que já foram prefeitos de Atibaia temos muitos capitães, majores, tenentes. Sabemos que, à época, as patentes não necessariamente indicavam o percurso hierárquico percorrido pelo militar. Na verdade, os cargos tinham muito mais a ver com o grau de influência e poder que determinadas famílias possuíam.

A memória desses homens não está exposta somente nas paredes do museu que um dia foi presídio. Eles também são homenageados em outros espaços públicos, como escolas e ruas. A maior avenida da cidade, que atravessa muitos bairros do município, recebeu o nome do bandeirante Jerônimo de Camargo. O sertanista, reverenciado como patrono da cidade, inspirou até mesmo a criação de drink e teve seu nome dado a um restaurante.

Talvez um pedestre mais distraído não perceba que, encravada na Casa Paroquial (localizada no Centro Histórico), está uma réplica do Pelourinho inaugurado em 1769. Na placa com as inscrições que explicam a existência do monumento, fixada na mesma parede, não há nenhuma informação sobre o que era e nem para quê servia um Pelourinho (uma coluna de pedra ou de madeira colocada numa área pública, onde as pessoas escravizadas eram amarradas e torturadas). Há somente a transcrição do “Auto do Levantamento do Pelourinho” (documento oficial de 1769), onde é mencionado o grande festejo que se fez em ocasião da inauguração da “obra”.

Dos bandeirantes a OBAN

Fui estudante em várias escolas municipais da cidade e guardo viva a lembrança da repetição da “trajetória gloriosa” de homens como Jerônimo de Camargo. Também fui muito estimulada, enquanto aluna, a “rituais patrióticos”: ainda hoje, relembro com clareza os dizeres do brasão da cidade: “Ouvi o tropel da bandeiras”; e tenho decorado o hino municipal, que, em seus versos, reforça: “Ouviste dos bandeirantes/ O tropel das cavalgadas/ Freando Indóceis corcéis/ Em heróicas arrancadas”. Mais tarde aprendi que esses “rituais patrióticos” eram, na verdade, uma herança da ditadura: Educação Moral e Cívica (disciplina obrigatória nas escolas durante os governos militares).

A construção dessa aura heróica sobre a história da colonização faz parte de um projeto de sociedade. O medo de perder o controle da situação fez com que as elites desenvolvessem métodos muito cruéis de impor seu comando sobre as classes populares. Além de torturar fisicamente, sempre foi de primeira importância que a população trabalhadora permanecesse com medo. A lógica da defesa da propriedade privada concentrada nas mãos de poucas famílias foi o que norteou o desenvolvimento do Brasil e também conduziu a formação de suas forças de segurança, desde quando o país era ainda uma colônia de Portugal.

As primeiras forças de caráter eminentemente militar do Estado de São Paulo foram os bandeirantes. Com o passar do tempo, o capitão-do-mato também passou a exercer um posto militar: “Foi criado oficialmente pelo governo colonial atendendo ao pedido de pessoas que se sentiam amedrontadas com a ação independente e abusiva desses capitães. O cargo passou a ser ocupado por aqueles que obtivessem patente de nomeação somente expedida pelo governador geral”, explica Clóvis Moura no “Dicionário da escravidão negra no Brasil”. Percebemos que essas ações abusivas são uma marca de nascença dos aparelhos de segurança.

O que conhecemos como Polícia Militar paulista é uma instituição que já passou por muitas transformações desde que foi fundada pelo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, em 1831. Para incrementar as técnicas de atuação policial do estado, em 1906 foi contratada a “Missão Militar Francesa de Instrução da Força Pública”. Na época, o exército francês desempenhava no norte da África sua “Missão Civilizatória”, conhecida pela violência com que tratava os nativos, usando ferramentas como a tortura. Essa metodologia era exportada pelo governo da França para lugares como São Paulo.

O padrão francês foi tão influente que a arquitetura do Quartel da Luz, construído para centralizar as operações policiais paulistanas, seguiu o modelo do Quartel da Legião Estrangeira Francesa, localizado no Marrocos (inclusive usando as mesmas cores na pintura da fachada). Atualmente, o prédio é também conhecido como “Mansão da ROTA”, por ser sede das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar.

O golpe cívico-militar de 1964 intensificou rapidamente o processo de militarização das polícias. Não só as PMs, mas muitos outros aparelhos de repressão foram organizados nos anos em que os militares estiveram no governo. São Paulo, como sempre, foi vanguarda na modernização de métodos e operações.

O patrocínio de empresários paulistas facilitou a criação de órgãos como a Operação Bandeirantes (OBAN), os Destacamentos de Operação Interna e Centros de Operação e Defesa Interna (DOI-CODI). Desde que a ditadura foi estabelecida com o golpe, São Paulo tinha se tornado foco de ações de grupos que resistiam ao poder despótico dos militares. Para que essa oposição fosse eliminada, as forças policiais foram mobilizadas e passaram a usar um grau cada vez mais alto de violência.

A década de 1960 traria ainda outro fator para a já transbordante violência em São Paulo: operações desempenhadas pelo Esquadrão da Morte. As ações extraoficiais do grupo não surgiram como uma ponta solta das políticas de segurança pública. Pelo contrário, o Esquadrão da Morte foi uma das ferramentas usadas pelas autoridades para impor medo e praticar o extermínio de inimigos. Seus homens foram, inclusive, enviados à Bahia para participar da Operação Pajuçara (que assassinou Carlos Lamarca).

Esquadrão da Morte

Assim como na época dos bandeirantes, a capital paulista se tornou um centro de onde era irradiado o fluxo de repressão. As áreas periféricas da Grande São Paulo e as cidades do interior foram atingidas por essa onda. Grande parte das mortes praticadas pelo Esquadrão da Morte na década de 1960 foram nesses lugares. Corpos de executados pelo grupo foram encontrados em Nazaré, Mairiporã, Guarulhos, Suzano, entre outros municípios.

“O esquadrão da morte tirava os presos do Presídio Tiradentes, levavam para cidades próximas ou para periferias, matavam e jogavam na estrada. Isso foi se desenvolvendo e cada vez mais a polícia passou a agir localmente, territoralmente”.

Bruno Paes Manso, no programa “Fala Doutor”.

Os alvos dessas ações eram bem delineados: a população preta, formada por trabalhadores pobres e marginalizados (garantindo uma limpeza social), e também os inimigos políticos da ditadura militar. Foi justamente para conter e exterminar as organizações que resistiam à ditadura que, em 1970, foi criada a tropa de elite da polícia militar paulista, a ROTA. “Melhor equipada e treinada do que o restante do efetivo, estas equipes patrulhavam as avenidas e ruas visando inibir a ação dos grupos guerrilheiros”, relembra um dos mais conhecidos comandantes dessa organização, o hoje deputado Coronel Telhada, em seu livro “Quartel da Luz, Mansão da ROTA”.

Telhada faz uma revelação que nos mostra como essas forças policiais realizavam operações importantes no interior também. Em suas pesquisas documentais, o Coronel descobriu que, apesar da criação da organização ter sido autorizada em março, ela só foi oficialmente inaugurada em outubro de 1970. Esse atraso de alguns meses aconteceu porque os homens que compunham o batalhão foram deslocados para o Vale do Ribeira, com a missão de encontrar e exterminar o acampamento de treinamento de guerrilha organizado por Carlos Lamarca, militante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).

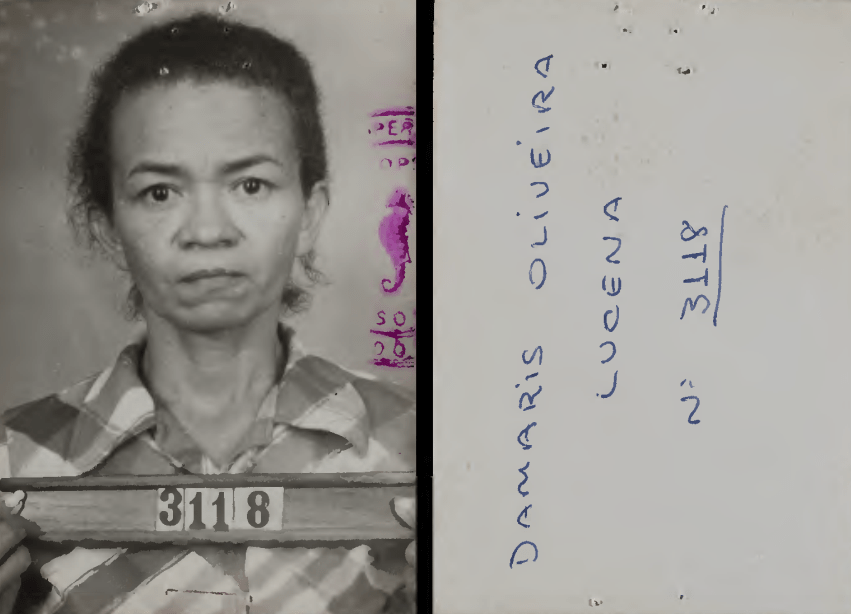

A execução de outro integrante da VPR, Antônio Raymundo de Lucena, ocorrida em Atibaia também em 1970, é outro exemplo de como a ditadura atuou pelos interiores do estado. Depois de assassinarem Lucena em sua casa, os policiais atibaienses, auxiliados por soldados do exército, levaram sua companheira, Damaris Oliveira Lucena, e as três crianças filhas do casal para a delegacia do município. Lá, Damaris foi cruelmente torturada com o auxílio de Sérgio Paranhos Fleury, que compareceu à cidade especialmente para essa missão.

A presença de Fleury e sua relação de proximidade com os delegados da região mostram a articulação dos órgãos de repressão com as pequenas cidades interioranas. Na época, ele era uma das figuras mais influentes (e temidas) da ditadura militar, sendo apelidado de “Diamante da Repressão”. Além de dirigir as atividades da OBAN, Fleury atuou à frente do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), do DOI-CODI e foi apontado como o comandante do Esquadrão da Morte. “A partir de 1975, acaba a guerrilha urbana e a polícia passa a lidar com os ‘bandidos’ numa periferia expandida. O homicídio continua sendo instrumento para lidar com os problemas sociais, com técnicas cada vez mais sofisticadas”, explica o pesquisador Bruno Paes Manso. A ditadura militar foi a “brecha que o sistema queria”. Durante o período, foram inseridos métodos de controle social extremamente abusivos que não foram removidos com a Constituição de 1988.

“Vejo uma viatura, sinto um arrepio”

A chamada “redemocratização” não foi um ponto final no processo de militarização. Ela foi, por assim dizer, uma vírgula. Não representou o fim, mas sim uma nova reorganização social que deu continuidade ao sistema de violência que forjou o Brasil, intensificado desde 1964. Os moradores de áreas periféricas sentem na pele a presença ostensiva de policiais. “Cada vez que eu vejo uma viatura, sinto um arrepio”, relata Dona Cida, moradora da periferia atibaiense.

O bairro Caetetuba é um dos mais antigos na cidade de Atibaia. Possuía uma estação ferroviária da extinta Estrada de Ferro Bragantina, onde ficavam concentradas chácaras e sítios. Com o passar do tempo, essas propriedades foram loteadas e o bairro cresceu rapidamente, sem nenhum planejamento. O local foi destino dos detritos da população atibaiense, ficando conhecido durante décadas como “o bairro do lixão”. “Essas são cenas que Atibaia talvez nunca se esqueça, uma das maiores vergonhas que essa cidade já teve. Durante muitos anos, eram assim que viviam centenas de famílias: sobrevivendo daquilo que pra gente não tem mais serventia”, reporta Dario Régoli numa matéria para a ATV Atibaia, em 1996.

O Caetetuba passou a ser a região onde as desigualdades sociais de Atibaia se escancaram. A população pobre do bairro sempre enfrentou diversas dificuldades. Um obstáculo bastante presente na vida dos moradores é a convivência com a violência policial: “Olha, as coisas boas da cidade a gente quase não conhece, mas uma coisa nunca faltou aqui: visita da polícia”, brinca Dona Cida, moradora do Caetetuba há mais de 30 anos.

O comentário da Dona Cida se conecta com a realidade dos bairros periféricos espalhados pelo Brasil. Nesses lugares, a presença do governo vem na forma da repressão policial: “Vi muitos meninos daqui desse lugar morrendo, e de bala muitas vezes. Porque o que sobra é isso, se nem sendo criminoso os caras te pegam, imagina quando você tá no crime. Eu não deixo meu neto sair na rua sozinho. Se meu neto leva um tiro… gente do céu, eu morro junto”.

Esse medo é compartilhado por outros moradores do bairro Caetetuba. Francisca mora ali faz dois anos e passou por momentos de horror: “É difícil ficar em paz sendo mãe de menino preto. Até se a gente pede pra ir no mercado, dá medo de deixar ele andar na rua com a sacola. Porque se os policiais enquadram, eles falam que a sacola é pra levar droga”. E, pelo que falam os moradores, os enquadros são bastante comuns.

Em março de 2021, o filho de Francisca foi alvejado na cabeça, mas o tiro pegou de raspão. O menino, que na época tinha 11 anos, estava numa praça junto com a família quando foram surpreendidos por uma confusão entre policiais e moradores, causada justamente pela agressividade nas abordagens feitas pelos agentes de segurança.

“De repente, ouvi aquele barulho, no meio daquela confusão, fiquei desesperada. Cadê ele, cadê ele? Aí eu vejo meu filho sangrando depois de ter sido baleado por um policial civil. Ainda quiseram falar que era bala de borracha, mas os exames de corpo de delito provaram que era pólvora. Foi muita sorte meu filho estar vivo”.

Francisca, mãe de menino baleado por policial

Colhendo relatos de pessoas que vivem no Caetetuba, percebemos que a herança da ditadura em Atibaia não está somente nos “rituais patrióticos” estimulados nas escolas. Ouvindo as histórias e entendendo como a violência policial está presente na periferia da cidade, reconhecemos um padrão de continuidade e aprofundamento do processo desencadeado com o golpe cívico-militar de 1964.

Desde então, foram reforçadas as garantias de que o Brasil continuaria sendo um país onde a classe trabalhadora é perseguida, violentada, explorada e assassinada. O motoboy Hamilton mora e trabalha no Caetetuba, e é cotidianamente afetado: “Não dá pra entender, viu. Se eu te contar o tanto de enquadro que eu já tomei de polícia aqui nessa cidade… Tem até viatura da ROTA que faz abordagem, no meio do nosso trabalho. Dá a impressão que a gente tem que ter medo de trabalhar”.

Passadas mais de três décadas desde que se iniciou a chamada “Nova República”, o fim da ditadura militar não representou o fim do poder dos militares. Passados 134 anos desde que a Lei Áurea foi assinada, o povo preto ainda não foi indenizado pelos séculos de escravidão a que foi subetido para construir esse país. Pelo contrário, o que assistimos nas últimas décadas foi um salto assombroso no número de homicídios causados por policiais. Não só a PM é militarizada: Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e até mesmo as Guardas Municipais estão munidas de armas de grosso calibre, blindadas pela Justiça Militar e pelas declarações de “auto de resistência”.

Damaris Oliveira Lucena, que viu seu companheiro ser assassinado por agentes da ditadura na frente dos filhos em Atibaia, dizia: “A luta tem que ser pelo povo desse país, para que as pessoas possam ter comida, uma educação de qualidade, saber das coisas boas, ter um médico pra ir. Por isso fui lutar pelo comunismo”. A luta de Damaris, de Dona Cida, de Francisca, de Hamilton e de tantos brasileiros e brasileiras é compartilhada por pessoas do mundo todo.

Assim como na periferia de Atibaia, ao redor de todo planeta pessoas marginalizadas sofrem com a violência. A lógica imposta por bandeirantes, capitães-do-mato, senhores de escravos e por batalhões de homens fardados e engravatados é estruturada pelo capitalismo: um modo de produção baseado na exploração do trabalho para acumulação de riqueza. O projeto colonizador imposto desde a invasão dos europeus, em 1500, foi atacado inúmeras vezes pelas classes populares. A história da resistência dos trabalhadores tem atravessado os séculos. Mulheres e homens seguem lutando para que existam outras formas de construir a vida, em todos os seus aspectos. E todas elas dependem da organização de quem sofre com as mazelas sociais.