POR LUIZA GUERRA

O processo de colonização que se alastrou pelo planeta desde que os europeus empreenderam suas “grandes navegações” levou nos porões de seus navios milhões de mulheres e homens sequestrados do continente africano para serem escravizados nas Américas. Também carregou e implantou o alicerce para a construção das sociedades do “Novo Mundo”: o domínio da força de trabalho e a total exploração humana garantidas na base da opressão absoluta. Para estabelecer um sistema tão desigual e injusto, foram necessários combates que se estenderam através de séculos.

A professora Virgínia Fontes pesquisa esse assunto há muitos anos e explica: “O capitalismo nasce pingando sangue, roubo e lágrimas por todos os lados. Essa marca de nascença jamais desaparece. Karl Marx acertou em cheio quando descreveu o nascimento do capital: definiu a violência como parteira da história”.

Assim como a violência, a desigualdade social esteve presente desde que a sociedade brasileira começou a ser construída. Dialogar com o passado para fazer uma reflexão sobre os problemas do presente ajuda a ampliar nossa visão. Quando começamos a ligar os pontos, vemos a linha contínua que conecta esses primórdios do Brasil com a realidade atual. Uma perspectiva mais ampliada nos revela que o projeto posto em curso com a chegada dos europeus, há mais de 500 anos, vem sendo aprimorado, aprofundado e expandido.

Um fosso profundo separa a classe trabalhadora brasileira da elite econômica que explora este país. O Laboratório das Desigualdades Mundiais publicou um estudo em dezembro de 2021, apontando que o Brasil segue como um dos países com maior desigualdade social no planeta. Os dados levantados mostram que 1% da população mais rica concentra metade da fortuna patrimonial de todo Brasil. A pesquisa também ressalta que “a discrepância de renda no país é marcada por níveis extremos há muito tempo”.

Numa sociedade fundada pela violência e exploração, os aparatos militares são alicerces que mantêm essa estrutura em pé. As forças de segurança existem para garantir que as elites econômicas e políticas possam acumular riquezas e preservar seu domínio – afinal de contas, para que 1% da população enriqueça em detrimento da miséria da imensa maioria, é necessário empregar muita força militar. E a história do Brasil revela inúmeros exemplos.

A organização das Forças Armadas brasileiras está diretamente ligada com a vinda da Família Real portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808. A República foi instaurada em nosso país através de um golpe militar (as elites econômicas precisavam assumir o poder político no novo momento histórico que se inaugurava no Brasil, com o fim da escravidão – e depuseram a monarquia). Entre as mudanças implantadas nesse novo período, estava o aperfeiçoamento de métodos de controle social, como a instrumentalização acelerada das forças policiais nos estados brasileiros. Também estabeleceu uma Constituição que colocava em termos legais a proibição de manifestações públicas como greves, organizações populares, o samba, a capoeira e, até mesmo, a “vadiação”.

Com o Estado Novo, a ditadura decretada por Getúlio Vargas tinha como prioridade a perseguição de comunistas e de sindicatos. O Golpe Militar de 1964 comprovadamente foi arquitetado e patrocinado com a ajuda de empresários e banqueiros, além de ter recebido orientações e treinamentos direto das Forças Armadas dos Estados Unidos. A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, teve amplo apoio da burguesia nacional. Enfim, os exemplos são muitos.

Mas, se houve a necessidade de evoluir os aparelhos de repressão do Estado foi porque os movimentos populares de resistência estavam presentes. A organização popular existe desde a resistência dos povos originários contra a dominação dos colonizadores. Foi através dela que foram constituídos quilombos. Milhares de rebeliões e revoltas se sucederam, lideradas pela classe trabalhadora deste país. Todos os direitos sociais e políticos que beneficiam a vida do povo trabalhador foram conquistados na base de muita luta e da mobilização de um número incalculável de pessoas.

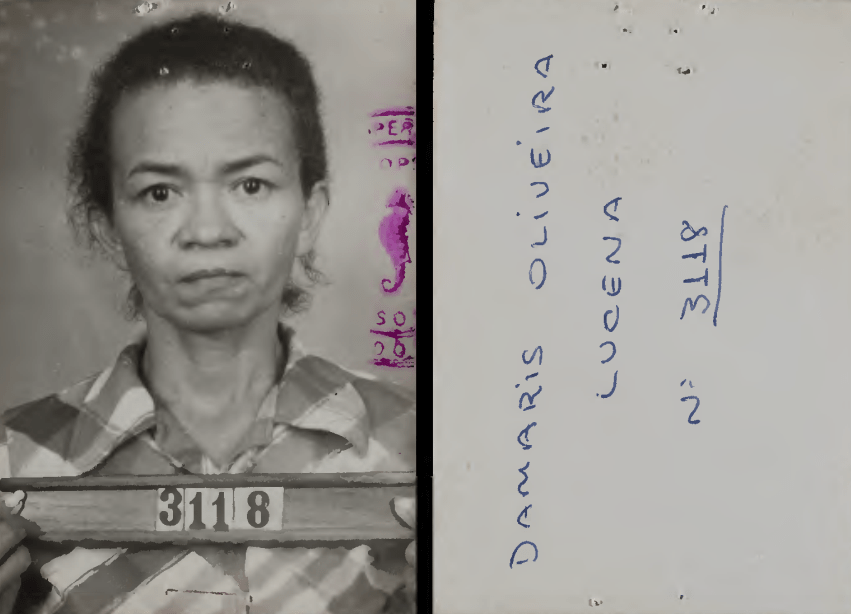

A instauração da Ditadura Militar em 1964 foi uma reação ao avanço dessas lutas, uma forma de brecar a possibilidade de efetivação da reforma agrária e da busca por formas mais dignas de se viver. Para sufocar as organizações que se opunham ao regime, foram instituídos diversos aparelhos de atuação militar. Para ficarmos somente em São Paulo, data deste período a criação da Operação Bandeirantes, do DOI-CODI, da Polícia Militar, da ROTA e, inclusive, de instituições extraoficiais como o Esquadrão da Morte (composto por agentes da polícia paulista e comandado por Sérgio Paranhos Fleury, o delegado conhecido por ser o “diamante da repressão”).

Todos tinham como missão prioritária a limpeza social e a perseguição de comunistas e opositores do regime. O padrão segue até os dias atuais. “O problema tá na formação do policial: quando ele entra na academia de polícia ele passa a ser doutrinado a enxergar aquele que não está de farda como um inimigo. A polícia de São Paulo, especificamente, foi fortalecida para combater guerrilheiros na época da ditadura e não mudou a filosofia de trabalho desde então”, pontua André Caramante, repórter especializado em Segurança Pública e Direitos Humanos, em entrevista recente para o podcast Mano a Mano.

Para garantir o controle social, as polícias passaram a ser cada vez mais militarizadas. Também foram aprofundando a presença ostensiva nas periferias. Após a Lei 13.022, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2014, até mesmo as Guardas Municipais de pequenas cidades estão munidas de armas de grosso calibre. Passadas mais de três décadas desde a “redemocratização”, o número de homicídios causados pela ação de policiais nos bairros marginais não para de crescer.

Isso mostra que a violência com que convivem os moradores das áreas periféricas se expandiu e se aprofundou, ao invés de retroagir. A chamada “guerra às drogas” tem servido de bode expiatório para que o genocídio da população negra siga em curso. Nas últimas décadas, essa tem sido a principal justificativa utilizada pelo Estado para explicar o assombroso número de mortos e encarcerados pelas ações da polícia. Fundadora do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Olliveira avalia: “Instituída em 2006 durante o governo petista, a ‘Lei de Drogas’ foi fator chave para o drástico aumento da população carcerária, especialmente contra jovens negros e pobres”.

Quando um muro separa, uma ponte une

Esse é o cotidiano de bairros pobres espalhados pelas margens das metrópoles do Brasil. Na cidade de Atibaia, localizada a 60 km da capital, a violência policial é algo bastante habitual aos moradores. Claro que ela fica concentrada especialmente no bairro Caetetuba, localizado na periferia do município e onde habita a população mais pobre. Conversando com algumas pessoas que trabalham e vivem lá, percebemos como é comum a sensação de desconfiança que a polícia desperta na população. “Eu não confio, na verdade eu morro de medo”, confessa Dona Cida, moradora antiga do bairro.

O motoboy Hamilton relembra: “Eu já tomei enquadro da ROTA, achando que eu tava com droga. Você tá indo entregar uma pizza e os caras te param”. Outra moradora, Francisca, viu o filho de 11 anos ser alvejado na cabeça por um policial civil. O tiro pegou de raspão. “É assim: se ele quiser acabar com a sua vida, ele acaba. Pode ser colocando uma droga forjada na sua bolsa, falando que seu filho é traficante, ou te matando mesmo…é muito fácil”. Quando questionados se confiam nos policiais, a resposta foi unânime: “Não”. Francisca completa: “Eu sei que quando eu precisar mesmo, não vai ser com eles que eu vou poder contar”.

E, já que desconfiam dos agentes de segurança, quem dona Cida, Francisca e Hamilton procuram quando precisam recorrer a alguém? Bem, mais uma vez a resposta de moradores do Caetetuba foi bastante parecida: na hora do aperto, a ajuda vem de vizinhos, irmãos da igreja, de parentes, dos amigos. “Até quando tem briga por causa de furto, de qualquer confusão aqui na área, a gente tenta resolver debatendo entre nós mesmo, sem colocar polícia no meio”.

A saída escolhida pelos moradores do bairro atibaiense com quem conversamos mostram que as relações sociais acabam suprindo as necessidades da população. Elas podem ser mais ou menos organizadas, mas o fato é que existem muitas experiências reais de populações que conseguiram construir formas alternativas de segurança popular.

Aprender quais saídas foram encontradas para determinados conflitos nos ajuda a imaginar soluções para nossos problemas – levando sempre em consideração que cada lugar tem suas particularidades. Mas o exercício de entender que, sim, é possível construir novas formas de organização, já é um passo muito importante. Soluções existem, elas precisam ser postas em prática.

Para ficarmos na nossa região (onde os países compartilham muitas semelhanças em seus processos históricos), a América Latina é rica em exemplos de movimentos populares que combatem essa lógica secular de violência e opressão. É sabido que este território possui em seu solo riquezas muito cobiçadas. Desde a fertilidade generosa para agropecuária, até minerais de uso ultra-moderno, como as chamadas “terras raras” (substâncias químicas usadas na indústria de alta tecnologia). E, claro, uma abundante força de trabalho superexplorada – e, consequentemente, barata. Nos últimos 500 anos, a América Latina vem suprindo o avanço do capitalismo mundial – o que a colocou no olho do furacão quando o assunto é violência e exploração. Foi essa realidade secular que fez com que a região acumulasse um amplo repertório em lutas sociais.

Já aconteceu. Está acontecendo.

O movimento zapatista é uma das organizações populares mais conhecidas no mundo. Inspirado na luta de Emiliano Zapata, figura central da Revolução Mexicana de 1910, é formado por indígenas e camponeses moradores das montanhas de Chiapas, a região mais empobrecida do México. O grupo luta por direitos dos povos tradicionais mexicanos, como a educação, saúde, a reforma agrária e a segurança.

Após décadas sendo alvo de constantes ataques de forças de segurança pública e de capangas a serviço dos grandes latifundiários, recebendo do Estado apenas ataques e nenhuma forma de proteção ou apoio, as pessoas dali não tiveram outra alternativa senão elaborar seus próprios métodos de enfrentamento. Não só tecendo redes de solidariedade, mas também organizando o trabalho da comunidade a ponto de ser possível formar uma estrutura de segurança comunitária. O Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) é uma expressão da organização popular.

Hoje, a forma como o grupo conseguiu construir a vida em comunidade é usada como modelo. Metodologias utilizadas na educação, através das “escuelitas zapatistas”, e na segurança, por meio da autodefesa popular, embasaram outras experiências ao redor do mundo. E não só em áreas de conflito agrário. Também acontece nas periferias de grandes centros urbanos: grupos de moradores organizados conseguem construir alternativas para interditar a violência cotidiana.

A Organização Popular Francisco Villa da Esquerda Independente é o bairro de trabalhadores mais consolidado da Cidade do México. As famílias que moram na Comunidade de Habitação de Acapantzingo organizam suas vidas baseadas nos critérios de autonomia e auto-organização, através da articulação de brigadas e comitês.

“A segurança das brigadas não segue a tradicional compreensão de controle, pois se baseia na autoproteção da comunidade e tem como principal função a educação dos moradores. A atmosfera na comunidade é tão pacífica que é comum ver crianças brincando sozinhas em absoluta calma, em um espaço seguro, protegido pelas pessoas – algo impensável na violenta Cidade do México”, descreve Raúl Zibechi, pesquisador do tema “Contrapoder e autodefesa na América Latina”.

As Fogatas do Cherán, formadas por indígenas do estado mexicano de Michoacán, foram organizadas em 2011 para defender as florestas da região contra ação de madeireiros, e para construir a vida comunitária, garantindo a segurança dos moradores contra os ataques de posseiros e de forças do Estado. Raúl Zibechi também estudou o caso de Cherán: “A população dessa cidade estabeleceu um sistema de autogoverno por meio de uma estrutura que, segundo eles próprios, só funciona pois é circular, horizontal e articulada”.

Em Famatina, no norte da Argentina, mulheres da comunidade organizaram a guarda popular para expulsar mineradoras multinacionais que contaminariam toda água da região. “Em 2006, 2007 nós éramos um punhado de pessoas. A maioria mulheres. Tínhamos 30 pessoas forçando as maiores extratoras de ouro do mundo a sair. E elas saíram”, relatam, orgulhosas, no curta-metragem “As Guardiãs de Famatina”. A mobilização comunitária resultou na suspensão das atividades das empresas de extração mineral canadenses Barrick Gold e Osisko Mining Co., e da chinesa Shandong Gold.

No Brasil, temos milhares de experiências de moradores das áreas periféricas se organizando para transpor as dificuldades impostas cotidianamente. Abandonados pelo Estado, os moradores de Paraisópolis (segunda maior favela de São Paulo) viraram referência ao construírem uma frente de enfrentamento ao avanço do coronavírus na comunidade, onde vivem mais de 100 mil pessoas. A partir daí, uma rede foi articulada com outras comunidades, originando o Comitê das Favelas.

O contato entre diversos pontos periféricos tem favorecido a criação de muitas organizações coletivas. O Instituto Fogo Cruzado conta com a colaboração de moradores para produzir e divulgar dados abertos sobre a violência armada em cidades brasileiras. Esse modelo colaborativo serve de base para iniciativas que buscam driblar a mídia tradicional, produzindo conteúdos, noticiando fatos e reportando assuntos que conversem com a realidade das periferias.

O Observatório das Favelas surgiu para debater questões relacionadas ao território, racismo e a segurança pública, entre outros pontos importantes. Essa iniciativa também é levada adiante pelo canal de mídia comunitária “Maré Vive”, através da contribuição de moradores de diferentes partes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o grupo “Nós, mulheres da periferia” é formado por moradoras de diversos bairros marginalizados. O site jornalístico segue uma linha editorial baseada em experiências, histórias e acontecimentos vividos por mulheres negras nesses locais.

A participação feminina na construção de organizações populares é muito expressiva. Um dos grandes exemplos de mobilização de mulheres periféricas aconteceu depois dos Crimes de Maio de 2006, quando mais de 500 pessoas foram mortas por agentes do Estado em periferias paulistas. A grande maioria jovens e negros. A partir daí, as “Mães de Maio” passaram a lutar pela memória dos filhos mortos pela violência policial, em busca de “verdade e justiça”.

O Brasil possui também uma vasta história na luta camponesa. Assim como no México existem as Fogatas do Cherán, indígenas do estado do Maranhão são os “Guardiões da Floresta”. O grupo foi organizado para defender as terras das etnias Guajajara, Kaapor e Awá-Guajá. A ameaça vem de madeireiros, latifundiários, mineradoras e do próprio Estado. “Eles querem matar todos que é pra ficar com nossa terra para produzir soja, gado, cana, biocombustível. Querem tirar o petróleo que tem dentro das terras, o ouro. Nós somos impedimento para eles. Vamos lutar até o fim.”, disse o indígena Laércio Guajajara, sobrevivente de uma emboscada que resultou na morte de seu parente, o também guardião Paulo Paulino Guajajara, em 2019.

Seja construindo redes solidárias entre a comunidade (como nos relataram os moradores da periferia de Atibaia), fazendo na prática a luta por moradia, vigiando os territórios, tecendo mobilizações contra a violência policial, ou expulsando grandes multinacionais, existe um ponto em comum compartilhado por movimentos populares que buscam melhores condições de vida: a necessidade de mobilização e organização da classe trabalhadora.

E se a força é tua, ela um dia é nossa

Os problemas de agora não serão resolvidos sem olharmos para trás. Mas só olhar para trás também não adianta. É preciso estudar a realidade, sob um prisma de perspectivas: aprender, compreender, imaginar. Lembrando que existem muitas pessoas que já estão fazendo este trabalho, então não precisamos inventar a roda: ela já existe, e precisa ser movimentada. As conquistas conseguidas através da luta popular nos deixam uma lição inequívoca: seus avanços dependem da coletividade.

Um dos grandes objetivos dos aparatos militares é justamente dispersar esses focos de articulação popular. Os aparelhos mais violentos da ditadura foram criados para perseguir e exterminar movimentos sociais (e deixados de herança para a “Nova República”). Nos últimos anos, a repressão a essas organizações populares vêm se tornando mais violentas.

Em maio de 2021, o presidente Jair Bolsonaro, entusiasta e defensor da Ditadura Militar, fez uma ameaça pública à Liga dos Camponeses Pobres (movimento popular que luta para que famílias agricultoras tenham acesso à terra): “LCP se prepare. Não ficará de graça. Nós temos meios de fazê-los entrar no eixo”. Três meses depois, três camponeses da Liga foram assassinados com dezenas de tiros de fuzil, por policiais do Batalhão de Policiamento de Choque (Bpchoque) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Com suas pesquisas sobre movimentos de resistência latinoamericanos, Raúl Zibechi afirma: “Uma transformação por dentro do Estado é um processo muito difícil e demorado. Os países da América Latina encontram um desafio adicional: as burocracias dos estados são criações coloniais, feitas por elites masculinas e brancas, em países onde populações são de maioria indígena, mestiça e negra”.

As experiências históricas nos mostram que não haverá modo de fazer frente ao avanço das políticas de violência sem a mobilização popular. Esse objetivo deve estar no centro dos debates dos movimentos populares e da população trabalhadora como um todo. Conhecer exemplos vivos dos caminhos existentes para superar o atual estado de coisas apontam um percurso certo: tecer redes de ajuda mútua e organizar moradores das comunidades para que possam decidir ativamente os principais aspectos da vida em sociedade: educação, saúde, segurança, trabalho, enfim, dignidade. Raúl Zibechi tem esperanças: “A organização popular é a semente de sociedades mais justas. Cada experiência concreta deve se articular, refletir e pegar o caminho que seus membros escolherem”.