POR LUIZA GUERRA

A combatividade dos povos originários empurrou a povoação paulista para o interior do território que hoje é conhecido como São Paulo. Ao contrário de outras cidades, fundadas no litoral, São Paulo passou a ser a única vila isolada do mar. Entre outros elementos, os fatores geográficos também influenciaram para que isso acontecesse: a Serra do Mar, conhecida como uma “muralha” que separava o interior paulista da região litorânea, foi penosamente transposta pelos jesuítas e outros colonizadores europeus. Primeiramente, fundaram a Vila de Santo André da Borda do Campo (atual cidade de Santo André, no ABC Paulista) para se estabelecerem mais próximos do litoral. De lá, era mais fácil descer e subir a serra de “Paranapiacaba” (nome dado pelos indígenas àquela região montanhosa, que em tupi-guarani significa “lugar de onde se vê o mar”).

Eram constantes os ataques das tribos que ali residiam, que lutavam para resistir à ocupação de seus territórios e à escravização de seus povos. Por conta dessa resistência ativa dos indígenas, na segunda metade do século XVI, os invasores foram ordenados pelo próprio governador-geral do Brasil, Mem de Sá, a transferir o povoamento da Vila de Santo André da Borda do Campo para a Vila de São Paulo. Lá, num lugar onde as condições geográficas favoreciam a defesa às investidas combativas dos povos originários, seria mais fácil exterminar os indígenas, o que facilitaria o estabelecimento dos portugueses, mesmo que se afastassem ainda mais do litoral.

A distância e a dificuldade em acessar o mar isolaram a Vila de São Paulo. Atravessar a Serra do Mar e enfrentar os povos decididos a defender sua gente e suas terras tornava o percurso uma verdadeira provação. Isso dificultava a chegada de produtos e materiais importantes ao desenvolvimento da vila, entre eles o mais valioso aos olhos dos colonizadores: a força de trabalho de africanos escravizados. Já naquele tempo, eram as pessoas escravizadas que literalmente davam o sangue, o suor e a vida trabalhando para que a vida na Vila de São Paulo fosse possível, em meio a um ambiente hostil cercado de mata fechada e rios caudalosos.

Essa dificuldade em obter escravizados vindos da África foi a principal razão para que surgissem os grupos conhecidos como “bandeirantes”, que eram em sua grande maioria homens europeus (ou descendentes diretos deles) que organizavam expedições para caçar indígenas e destroçar quilombos e africanos que resistissem à escravidão. Os bandeirantes foram um vetor de violência, dilatando as fronteiras da colônia sertão adentro, espraiando o terror da colonização europeia para lugares cada vez mais profundos dos territórios invadidos. Preparados para a guerra, os bandeirantes levavam armamento pesado, tropas e disposição para a tortura, latrocínio, estupro e assassinato.

Por onde passaram, deixaram um rastro de destruição, escravidão e sofrimento. Foram insistentemente apagando, na base da violência e do genocídio de milhares de etnias, a história dessas terras. Estas expedições se estenderam através de séculos e foram responsáveis pelo extermínio e escravização de centenas de milhares de pessoas. Apesar dessa infame trajetória, foi na figura dos bandeirantes que a elite paulista investiu quando buscava um símbolo para representar o poder do estado de São Paulo.

Muitas homenagens foram dedicadas às figuras desses homens, que até hoje são exaltados como aqueles que garantiram a unidade do território brasileiro através da coragem e da força, muito embora tenham dedicado suas vidas à atividade de aniquilar justamente os responsáveis por trabalhar essas terras. Em 1693, o governador Antônio Pais de Sande escreveu ao Rei sobre os europeus e seus descendentes estabelecidos em São Paulo: “São adversíssimos a todo ato servil, pois até aquele cuja muita pobreza lhe não permite ter quem o sirva, se sujeita antes a andar muitos anos pelo sertão em busca de quem o sirva, do que a servir a outrem um só dia”.

Após mais de quatro séculos de ataques às populações originárias e de exploração de trabalhadores, especialmente negros e indígenas, a burguesia paulista já não era mais representada por uma minoria de colonizadores tentando estabelecer uma vila no meio da Mata Atlântica. Desde 1960, São Paulo tornou-se (devido ao seu desenvolvimento industrial) a maior e mais rica cidade do país. Essa evolução da elite paulista manteve intactas algumas características que eram suas marcas de nascença: o racismo, a dominação, a perseguição àqueles a quem realmente pertencem as terras do Brasil.

Quando, em 1964, burgueses e militares estruturaram uma aliança civil-militar golpista, a burguesia paulista foi patrocinadora de primeira hora das movimentações para impor a ditadura que se alargou por mais de 20 anos em nosso país. Seis anos depois do golpe, a ditadura militar arquitetou uma organização construída com o objetivo de institucionalizar a repressão. Essa organização oficializava métodos como a tortura e o assassinato de pessoas que se opusessem e resistissem à ditadura. O nascimento deste órgão teve como padrinhos os empresários da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que se dispuseram a financiar aparelhos de inteligência e operações das polícias civil, militar, federal e das Forças Armadas. O batismo da organização foi uma oportunidade de trazer de volta a memória de seus celebrados antepassados: ela foi chamada de “Operação Bandeirantes”, conhecida como OBAN.

Quase 500 anos se passaram desde o dia em que a primeira pessoa foi assassinada por um bandeirante, no século XVI. Essa primeira morte se conecta com o que ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1970, na cidade de Atibaia. Esses acontecimentos se correspondem através de um fio que atravessou cinco séculos e que teceu a sociedade brasileira sustentado pela violência. O assassinato de Antônio Raymundo de Lucena foi fruto de uma das muitas incursões da Operação Bandeirantes pelo interior paulista. Mais uma pessoa sacrificada em nome do poderio das elites econômicas e dos exploradores dessas terras. Mais um mártir da resistência na História do Brasil.

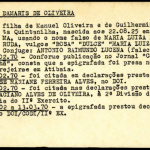

A chegada da família Lucena à cidade de Atibaia, localizada no interior de São Paulo, foi uma tentativa de fuga. Desde 1967, Raymundo e sua companheira, Damaris Oliveira Lucena, tinham ingressado na Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), após terem militado no Partido Comunista Brasileiro (PCB) por mais de dez anos. Essa troca de organizações tinha acontecido pois eles estavam dispostos a fazer resistência à ditadura através da luta armada. A combatividade e coragem do casal Lucena vinha de longa data.

Família Lucena

Antônio Raymundo de Lucena também era conhecido como “Doutor”. Esse apelido não tinha a ver com a sua formação acadêmica. Nascido em Colinas, no Maranhão, a dificuldade em seguir com os estudos em meio a miséria e ao trabalho pesado no campo durante a infância fez com que ele permanecesse analfabeto por toda sua vida. Ainda criança, perdeu a visão de um olho em decorrência de um glaucoma. Todas essas provações não foram capazes de apagar a inteligência de Lucena. O apelido “Doutor” veio de sua habilidade em entender mecanismos, resolver problemas e desenvolver trabalhos difíceis, o que chamava a atenção das pessoas. Aos 17 anos já trabalhava em uma pequena estatal e tornou-se mestre de oficina.

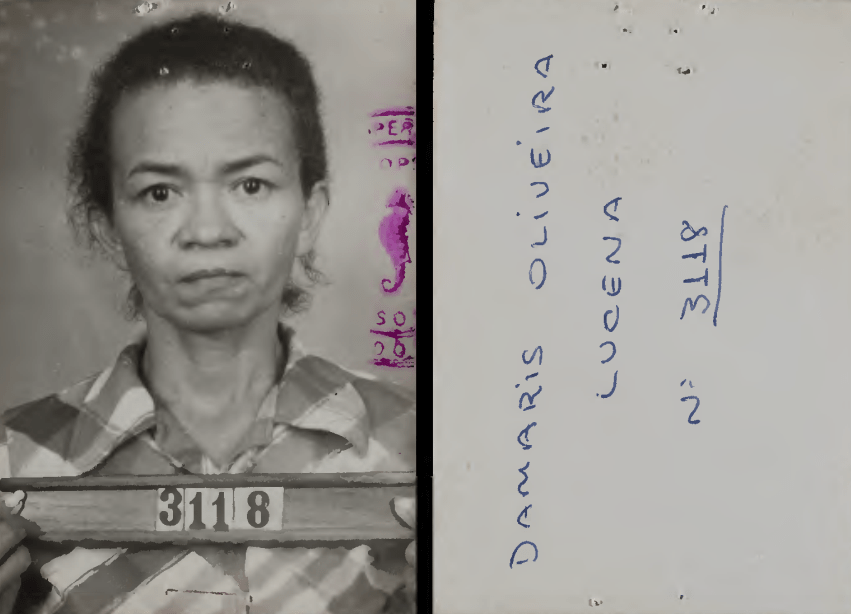

Além da inteligência, outra característica era marcante em Lucena: sua doçura, seu jeito carinhoso, sua atenção com as pessoas. Foi esse “jeito” que atraiu o interesse de Damaris. Quando se conheceram, ela tinha apenas 18 anos. Também maranhense, da cidade de Codó, Damaris Oliveira Lucena desde muito cedo conheceu a angústia de ser uma mulher pobre e preta. Filha de mãe branca e de pai negro, descobriu as dores do racismo sendo fruto de uma relação interracial 50 anos após a dita “abolição da escravatura”. A vida cercada de miséria foi a causa da morte de sua mãe, uma das vítimas da fome, quando Damaris ainda era muito pequena. O lugar onde moravam não tinha médico e a pouca comida da casa não era suficiente para alimentar a família. O desamparo e as privações expuseram a menina à dura realidade de ser uma nordestina trabalhadora cercada pela falta de tudo.

Mas Damaris era inquieta, esperta, pulsava vida. Todas essas dificuldades não impediram que a menina aprendesse a ler, curiosa em decifrar o que vinha escrito nas manchetes dos jornais. Ela tinha vontade de saber e de viver tudo o que estava para além do rio que margeava o pequeno povoado onde passou a infância e o começo da adolescência. Aos 16 anos, mudou-se para a cidade maranhense de Caxias, onde tornou-se operária em uma fábrica. Foi durante o tempo em que viveu ali que Damaris conheceu Antônio. “É como se o Doutor fosse a versão masculina da Damaris, e vice-versa”, descreve Telma, filha do casal. Os dois decidiram dividir a vida juntos, e se casaram.

O esforço para atravessar as necessidades em meio a pobreza continuava muito grande. Após o nascimento do primeiro filho do casal, Raymundo se mudou para Fortaleza, buscando encontrar empregos que lhes dessem melhores condições de vida – o que não aconteceu. Foi quando migrou para São Paulo. A cidade que durante séculos patinou para se desenvolver, naquele ano de 1950 já era o destino de milhões de nordestinos que vinham atraídos pela possibilidade de ter um trabalho e uma vida menos miserável. Tornou-se operário numa fábrica de tecidos, a Jafet. Após a vinda de Damaris e do menino, três meses depois, ela também se tornou operária na mesma tecelagem. Apesar de toda dedicação em construir uma vida mais digna, o casal sofreria outro duro golpe: a perda do primogênito, morto pela crupe e em decorrência da inanição. Após o falecimento do pequeno, eles tiveram outros quatro filhos.

“Eu vim escutar a palavra comunismo aqui em São Paulo, quando eu cheguei. Eu perguntei: ‘Gente, o que é comunismo?’. ‘Ah, companheira, comunismo é as pessoas que querem que as pessoas tenham escola, tenham alimento, hospital’. Ah bom, então eu pensei. ‘Eu sou comunista porque eu quero que tenha tudo isso para todo mundo’. Então por isso que eu me envolvi com a luta de beneficiar todo mundo.”

DAMARIS EM ENTREVISTA PARA O LIVRO INFÂNCIA ROUBADA: CRIANÇAS ATINGIDAS PELA DITADURA MILITAR NO BRASIL

Suas palavras ilustram bem como o casal teve contato com movimentos de luta popular. Movida pelo sentimento de amor pela classe trabalhadora, Damaris, uma mulher preta, pobre, nordestina, mãe de quatro filhos e operária, passou a dedicar parte de seu tempo para a militância no sindicato, e incentivou Raymundo a fazer o mesmo.

Mais de uma década de luta junto aos sindicatos e ao Partido Comunista Brasileiro lapidaram a veia combativa do casal. Decididos a derrubar a ditadura e lutar por melhores condições de vida, ingressaram na luta armada. Após tornarem-se membros da VPR, Raymundo, Damaris e os filhos pequenos passaram a viver em “aparelhos”, nome dado aos lugares usados pelos militantes para se protegerem da perseguição do regime militar e também para guardar remédios, armamentos, dinheiro, enfim, o patrimônio da organização. Esses esconderijos muitas vezes ficavam localizados em cidades à margem de São Paulo. E foi assim que a história da família Lucena se cruzou com a cidade de Atibaia.

Em rota de fuga

O ano de 1969 foi especialmente difícil para as organizações que faziam frente aos militares. Em janeiro daquele ano, o capitão do exército Carlos Lamarca desertou de seu posto, levando consigo armamentos das Forças Armadas para serem usados nas ações da VPR. Parte desse material foi deixado sob os cuidados da família Lucena, em Atibaia. Outra parte foi levada por Lamarca para um acampamento de treinamento militar para onde seguiu com um pequeno grupo de militantes, entre eles Ariston, filho mais velho de Damaris e Raymundo. O lugar escolhido para instalar o acampamento foi próximo à cidade de Registro, no Vale do Ribeira, distante da capital e também a maior área contínua de Mata Atlântica preservada, o que dificultava sua localização pelos aparelhos de repressão.

Essa tática de dispersar os militantes para além da metrópole paulistana era uma tentativa de evitar que a VPR fosse aniquilada. Muitas ações diretas estavam acontecendo desde a instauração da ditadura. Os militares intensificaram cada vez mais a violência na repressão dos insurgentes. Prisões políticas, torturas e assassinatos foram praticamente legalizados através do decreto do Ato Institucional Número 5 (o AI-5), em 13 de dezembro de 1968. A perseguição às pessoas que tentavam derrubar o regime crescia e cada vez mais os militares se organizavam para que as ideias e as ações dessas pessoas não tivessem sucesso.

A criação da OBAN, lançada oficialmente em julho de 1969, foi a institucionalização dessa repressão. Entre seus objetivos, estava o de se entranhar nos interiores de São Paulo (e do Brasil) para caçar revolucionários e comunistas. Depois de passar por cidades como Santos e Embu-Guaçu, a família Lucena foi encaminhada para um sítio, localizado no loteamento Jardim Cerejeiras (que, nessa época, fazia parte do bairro Caetetuba), na área periférica da pequena cidade de Atibaia. Com o cerco dos militares se fechando cada vez mais sobre os comunistas, a ida para um lugar isolado num município de poucos habitantes era uma medida de segurança.

“Quando fomos morar em Atibaia, meu pai praticamente não saía de casa. Além do problema de visão dele que estava se agravando, tinham colocado cartazes com o rosto dele em muitos lugares, dizendo que ele era procurado por ser um terrorista. Quem saía era a Damaris, e sempre com muito medo. Na época eles se passavam por fazendeiros que tinham ido morar na cidade.”

ADILSON, EM ENTREVISTA CONCEDIDA PARA A GRAVAÇÃO DO CURTA-METRAGEM ATIBAIA 70

Os donos dos principais jornais e meios de comunicação do Brasil tinham composto a aliança civil-militar de apoio à ditadura. Além disso, o conservadorismo de pequenos jornais do interior também impulsionavam a ideia de que os comunistas eram terroristas, ladrões e assassinos. Todo cuidado era pouco. No curta-metragem Nossas Histórias, de 2014, Damaris deu um relato de como percebia a população atibaiense: “Atibaia não tinha militância. Também não tinha muita amizade, na verdade, amizade ali era muito pouca. Mas tinha um informante da polícia. O cara começou a acompanhar a vida da gente desde que nós chegamos lá”.

Fim da linha

Na tarde do dia 20 de fevereiro de 1970, Damaris estava trabalhando na alfabetização dos filhos enquanto Raymundo descansava após o almoço. Naqueles tempos, as crianças não conseguiam frequentar a escola. Por conta da perseguição que a família sofria, tiveram todos que adotar nomes falsos e se manter dentro de casa a maior parte do tempo. Foi quando aconteceu o cerco. Barulhos do lado de fora denunciaram a presença dos policiais. Damaris orientou que as crianças se escondessem embaixo da cama. “Chegou um momento que meu pai percebeu que não tinha condições de manter aquela situação. Ele passou a mão numa arma, saiu da casa e começou um tiroteio muito intenso. Eu fui o primeiro que saiu de dentro de casa quando cessou o tiroteio. E foi quando vi meu pai. Ele estava sem camisa, tinha recebido muitos tiros”, relata Adilson ao relembrar a cena que marcaria para sempre a vida dele, dos irmãos e da mãe e que, até hoje, traz lágrimas aos seus olhos.

Após executarem Raymundo, os policiais da Força Pública invadiram a casa, encurralaram a família num canto e começaram a debater se deveriam assassinar Damaris e as crianças ali mesmo. Decidiram então levá-los à delegacia da cidade e, ao deixarem o sítio, ficou claro que a ação era uma emboscada muito bem arquitetada: além dos quinze policiais que participaram da invasão da propriedade do casal Lucena, bem próximo ao local já estava armado um grande cerco do exército. Na porta da delegacia, uma multidão de pessoas estava esperando para ver “os terroristas” chegarem.

Em sua entrevista para o livro Heroínas desta História: mulheres em busca de justiça por familiares mortos pela ditadura, Damaris contou o que aconteceu na sequência ao assassinato do marido: “Quando eu cheguei na delegacia, eles tomaram as crianças dos meus braços, levaram lá pro quartinho e mandaram o cacete em mim, deram uma surra. Os policiais todos queriam me bater. Cada um queria me dar uma pancada”.

Além do terror de ser apartada dos filhos, ela foi terrivelmente torturada em Atibaia. Uma mulher, negra e comunista, desafiando a ditadura despertava particularmente o ódio dos militares, que tinham métodos peculiares de flagelar mulheres. O delegado da cidade, junto com outros delegados de municípios vizinhos que vieram especialmente para assistir e participar da sessão de violência extrema a que Damaris foi submetida, recebeu um convidado importante naquele dia: Sérgio Paranhos Fleury.

Fleury, que ficou conhecido por ser um dos mais violentos torturadores da época da ditadura, foi responsável pela morte de líderes como Marighella, Frei Tito e Carlos Lamarca. Na época da prisão de Damaris, ele era delegado do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social, umbilicalmente ligado ao DOI-CODI) e também um dos principais integrantes da Operação Bandeirantes. Ao chegar em Atibaia, ele ficou enfurecido: esperava encontrar o Doutor ainda vivo, com a intenção de torturá-lo para obter informações sobre outros integrantes da VPR. Com essa finalidade, foi um dos que torturaram Damaris.

Após serem separados da mãe, Adilson, Denise e Telma foram encaminhados para um orfanato atibaiense, o Lar Dona Mariquinha do Amaral, e depois para o Juizado de Menores. Marcados como “os filhos dos terroristas”, frequentemente sofriam maus tratos dos adultos e das próprias crianças que viviam no orfanato.

“Lá eles foram pra sofrer. Molhavam até os colchões que eles deitavam. A cozinheira batia com a faca na cabeça da minha filha: ‘você vai fazer esse serviço aqui, vocês são os filhos dos terroristas’. Olha, foi um sofrimento pros meus filhos, e eu não sabia de nada disso porque eu tava sendo torturada, nem sabia onde meus filhos andavam”. Denise também relembra: “A gente ficava assim num canto, parecia que a gente tava se escondendo do mundo, porque a gente vivia apavorados com tudo e com todos”.

ENTREVISTA DE DAMARIS PARA O FILME NOSSAS HISTÓRIAS: CÉU ABERTO

Durante o tempo em que ficou abrigado em Atibaia, Adilson foi levado pelos policiais ao local onde seu pai foi assassinado. Bateram no menino para que ele contasse detalhes da militância de seus pais, coisas que ele, enquanto criança, desconhecia. “Quando eu ia lá, via o sangue do meu pai, aquilo era terrível para mim”. Todas essas torturas físicas e psicológicas a que os filhos do casal Lucena foram expostos causaram traumas que levaram por toda vida e que jamais esqueceram. Essas lembranças ainda calam fundo em Telma, a caçula: “Muitas pessoas questionam: ‘como você, que na época tinha apenas três anos, consegue se lembrar?’ Eu gostaria de esquecer”. Infelizmente, para as pessoas que passaram por situações tão terríveis quanto as atravessadas pela família Lucena, é muito difícil esquecer.

Em 1985, após mais de duas décadas de luta popular clandestina, instaurou-se no país um processo de redemocratização (que permanece incompleto e deficiente até hoje). O Estado brasileiro fez muito pouco para tentar sanar as feridas que a ditadura militar causou. Enquanto os torturadores foram beneficiados com a anistia e seguiram com seus cargos e condecorações, muitos daqueles que padeceram lutando para combater o regime não foram indenizados, tampouco receberam a honra de terem a importância de sua luta reconhecida. Pelo contrário, muitas vezes são difamados e caluniados. Ou simplesmente são desconhecidos e invisibilizados pelos livros da “história oficial”, e seus familiares seguem sem nenhuma assistência.

Neste ano de 2022, comemora-se o centenário do nascimento de Antônio Raymundo de Lucena. Mesmo tendo sido executado na frente de sua família, o Doutor continua sendo considerado desaparecido. Seus restos mortais nunca foram localizados, apesar das inúmeras tentativas de Damaris e dos filhos de lhe dar um sepultamento digno. Sobre isso, fala Adilson: “A gente está até hoje à procura, pois não conseguimos achar o corpo. Estivemos em Atibaia, procuramos nas ossadas de Perus. Não encontramos. E esse é um dos objetivos da nossa família, saber o paradeiro. Não só nós, outros tantos familiares que sofreram na ditadura continuam atrás de seus entes queridos. E por isso acho que essa é uma das lutas que a juventude vai levar: colocar esses torturadores no banco dos acusados e abrir os arquivos da ditadura”. Todo esforço não foi suficiente para que Damaris conseguisse enterrar seu companheiro, pois morreu em dezembro de 2020, aos 93 anos, em decorrência de um câncer.

Histórias como essa mostram que nem a luta popular, nem a repressão, ficavam restritas às capitais e grandes cidades do país. Assim como na época dos bandeirantes que inspiraram os militares da OBAN, a violência se espraiou pelos interiores do Brasil, perseguindo aqueles que estivessem dispostos a fazer com que essas terras abrigassem formas mais dignas e justas de se viver. Infelizmente, o ciclo de brutalidade iniciado pela invasão dos europeus ainda não se encerrou, pelo contrário, segue seu curso evoluindo cada vez mais. Isso se vê tanto na crescente militarização dos espaços periféricos (que causa o massacre da população negra e indígena), quanto na negação de nossa história. Se a inspiração dos opressores vem dos que causaram o genocídio dos povos originários, nossa força deve se espelhar na coragem desses povos e dos africanos escravizados que durante séculos vêm resistindo e insistindo que, sim, existem alternativas de vida para além de uma sociedade amparada na violência e na exploração do trabalho.

Acesse todos os textos da série aqui.

testetettte