Lesbianidade em tempos verde-oliva

É suspeito ser lésbica?

POR JULIA KUMPERA

A implantação da ditadura civil-militar no Brasil, em 1964, foi acompanhada de mecanismos de controle social profundos que deveriam abarcar instâncias privadas e coletivas, como o trabalho, a educação escolar, o entretenimento, entre outros. Os militares defendiam que era necessário combater, por todos os meios possíveis, o inimigo comunista e restaurar os valores ameaçados pela suposta crise civilizatória que o país enfrentava. Esses combates tiveram características de guerra em vários sentidos, tanto na militarização que acompanhava a vigilância quanto na obsessão por corrigir a “degradação moral” da população.

Às vésperas do golpe, associações civis politicamente conservadoras se mobilizavam para desacreditar o governo de João Goulart, acusado de tentar implementar o comunismo no país. Grandes manifestações em oposição a Goulart foram organizadas por grupos liderados por mulheres, como a União Cívica Feminina (São Paulo) e a Campanha da Mulher pela Democracia (Guanabara). A Marcha pela Família com Deus pela Liberdade, realizada em 19 de março de 1964, em São Paulo, contou com o apoio de associações femininas, grupos cristãos, organizações anticomunistas e agrupações estudantis, que apelavam para valores moralistas, nacionalistas, religiosos e conservadores em relação à família e aos costumes. O manifesto da marcha afirmava:

"O nosso direito de amar a Deus, e a liberdade e a dignidade de nossos maridos, filhos e irmãos, estão ameaçados pelos comunistas, primários em seus instintos e brutos em seus sentimentos. Eles se acham em plena marcha para submeter o Brasil à escravidão da sua ditadura retrógrada, anti-humana, anticristã e fracassada na quase faminta Rússia e na faminta China. Explorando condições difíceis que eles próprios ajudaram artificialmente a criar neste País da Esperança e do Futuro, os comunistas, altamente acumpliciados, preparam-se para o assalto final às Igrejas de todos os credos e a todas as liberdades de todos os cidadãos. [...] Vamos para as ruas, antes que os inimigos cheguem às nossas Igrejas!"Manifesto das 34 associações civis convocando a Marcha, publicado no jornal Folha de São Paulo,18 de março de 1964, p. 25.

As mobilizações pró-golpe se basearam em um forte ideário conservador e anticomunista, que viria a se tornar um dos pilares ideológicos da própria ditadura. Esse cenário contrastava com as transformações culturais e sociais ocorridas no país durante a década de 1960, como a entrada significativa de mulheres brancas nas universidades e no mercado de trabalho, o advento da pílula anticoncepcional, o clima de rebeldia nos costumes e manifestações artísticas que desafiavam o status quo. Com o golpe de 64, os militares tentariam frear as mudanças que eram vistas como sinais de uma crise civilizatória.

Em 1967, foi aprovada a Lei de Segurança Nacional, que estabeleceu as bases jurídicas da Doutrina de Segurança Nacional (DSN). Formulada originalmente nos Estados Unidos em 1949, o objetivo da DSN era proteger o território nacional contra o avanço do comunismo no contexto de polarização ideológica devido à Guerra Fria. A Doutrina foi implementada no Brasil pela Escola Superior de Guerra (ESG), instituto de altos estudos voltados para a segurança e o desenvolvimento que atuava nas áreas de ensino e pesquisa. Por meio de cursos de formação realizados pelos militares brasileiros em solo estadunidense foi possível um intenso intercâmbio de informações, estratégias de inteligência e ações militares.

Aqui, a DSN determinava a necessidade de garantir a defesa territorial, o progresso da nação, a centralização política e o combate ao comunismo. No contexto ditatorial, ela definia as linhas de ação frente aos conflitos internos e externos provocados pelo “inimigo”. Esses conflitos poderiam assumir um caráter militar, político, econômico ou psicológico, vindo à tona por diferentes vias, tais como violência, subversão, corrupção e decadência moral. Ou seja, para os militares, a luta que deveria ser travada contra o comunismo abrangia vários âmbitos da vida social, estendendo-se para além do político. Isso se refletiria, como observaremos, na compreensão de quem são os inimigos e o que deve ser vigiado e controlado.

Em relação aos costumes e à moralidade, um exemplo foi a implementação da Educação Moral e Cívica (EMC). Durante a ditadura, a educação se transformou em um campo de intervenção estratégica, uma vez que era necessário proteger a juventude de “ideologias subversivas” e “perigos externos”. O ministro da guerra, Arthur da Costa e Silva, defendia a implantação da EMC como disciplina escolar sob o ponto de vista da DSN. Para ele, o comunismo e a guerra revolucionária conseguiam se infiltrar no país devido à desestruturação da família moderna. Os pais estavam perdendo paulatinamente sua função educadora com as transformações sociais que o país atravessava, de modo que a escola deveria assumir a função de transmitir os valores cristãos, patrióticos, cívicos e morais às crianças e adolescentes.

O anticomunismo se pautava em noções moralistas e ultraconservadoras em relação aos costumes, à sexualidade e ao comportamento, articuladas e disseminadas na formação militar promovida pela Escola Superior de Guerra. Na ESG, o imaginário anticomunista e as ideias sobre segurança nacional e a necessidade de preservação da moral sexual e da estrutura familiar foram elaboradas e disseminadas em uma parceria entre instituições militares e civis.

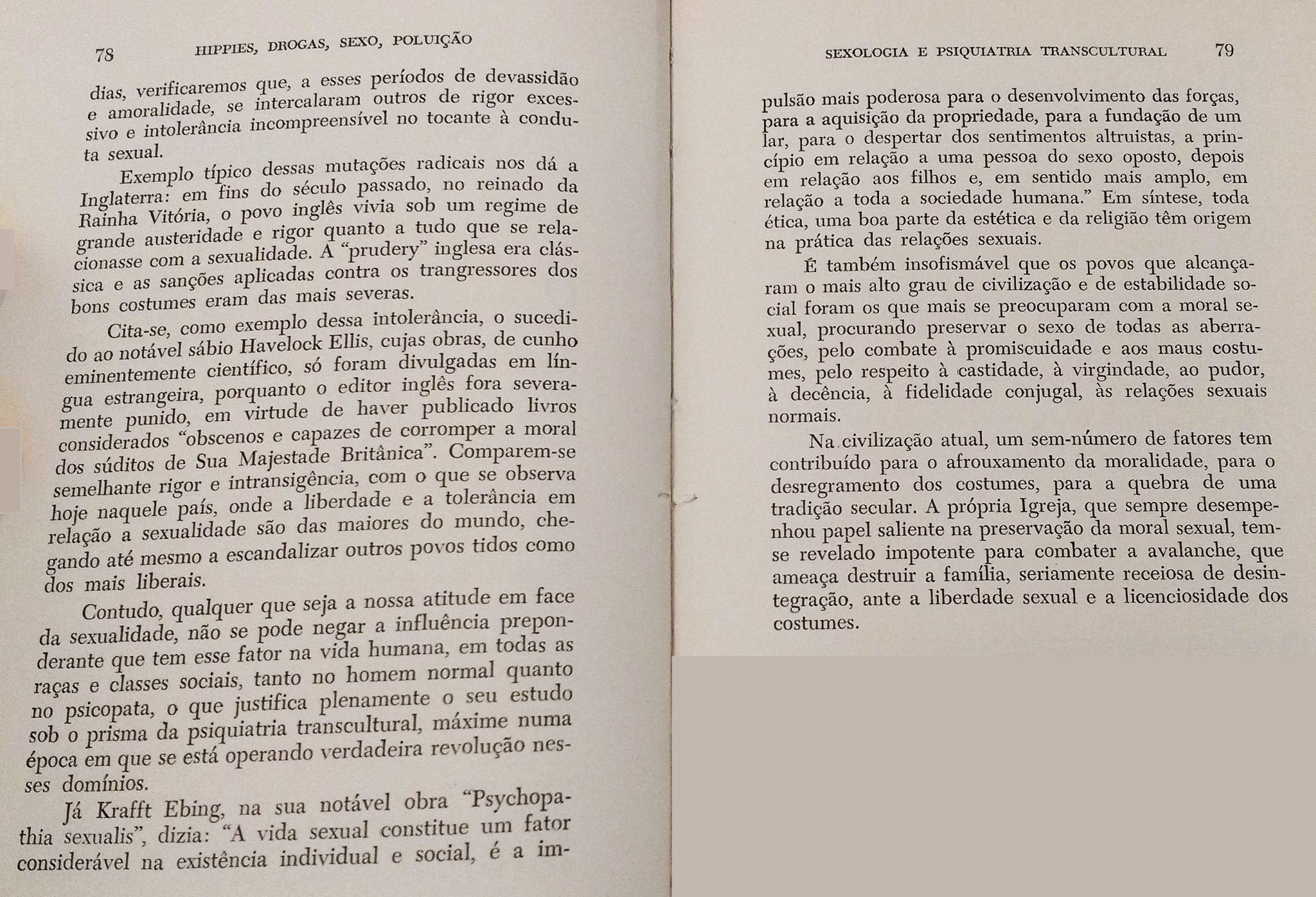

Foi na ESG que intelectuais de direita – apoiadores do golpe de 64 e colaboradores da ditadura – encontraram espaço para projetar suas ideias. Um deles foi Antonio Carlos Pacheco e Silva, psiquiatra defensor da eugenia, ex-aluno e conferencista da instituição. O médico acreditava que os comunistas estavam tentando dominar a sociedade por meio de uma guerra psicológica. Dissolução dos costumes, degradação sexual e destruição da família eram considerados os meios para o comunismo ser implantado. Na obra Hippies, drogas, sexo, poluição, escrita em 1973, Pacheco e Silva descrevia a crise societária da seguinte forma:

[O] Problema que era no passado da alçada exclusiva das forças armadas, passou ultimamente a exigir o concurso não só de elementos militares, mas também de civis, dado que as armas utilizadas na guerra moderna não visam tão somente a destruição material e a conquista do território inimigo, mas sobretudo o aniquilamento moral do adversário, para derrotá-lo sem que haja derramamento de sangue [...]. A luta contra a dissolução dos costumes, contra a degradação da família, a corrupção, a subversão e a disseminação das toxicomanias, se impõe, assim, para a salvaguarda da soberania de uma nação.Antonio Carlos Pacheco e Silva, Hippies, drogas, sexo, poluição, editora Martins, 1973, p. 45.

Ou seja, era necessário travar uma batalha contra tudo e todos que não se encaixavam no projeto societário defendido pelos militares. Qual lugar caberia às lésbicas nesse modelo? A lesbianidade, associada à degradação moral e sexual que precisava ser combatida, não passaria despercebida.

Lesbianidade sob vigilância

De acordo com o brasilianista Benjamin Cowan, a partir dos anos 1970 houve uma redefinição da noção de inimigo interno – um dos pilares da Doutrina de Segurança Nacional. Devido à derrota política e militar da luta armada, o inimigo interno foi deixando de ser exclusivamente o militante de esquerda/guerrilheiro, tornando-se um personagem multifacetado. A percepção da “crise moral” que assolava a sociedade brasileira, causada pelas transformações sociais e culturais das duas últimas décadas, motivou uma série de pânicos morais nos setores mais conservadores. Isso revigorou disputas no campo do gênero, da sexualidade e do comportamento, de forma que subversão e comunismo foram cada vez mais associados à sexualidade desviante, uso de drogas, delinquência e patologias sociais da juventude.

As universidades foram alvo de vigilância e intervenção dos militares por ocuparem uma posição estratégica no projeto autoritário. Por um lado, eram consideradas locais de efervescência do comunismo, por nela se encontrarem professores e estudantes de esquerda que se opunham abertamente à ditadura. Por outro lado, eram instituições importantes para a modernização do país, uma vez que cumpriam um papel central na formação das elites econômicas, políticas e intelectuais. A radicalidade dos protestos estudantis em oposição ao regime, uma preocupação constante para os militares desde o golpe, inclusive, foi uma das justificativas para a implementação do AI-5, em dezembro de 1968.

Ao mesmo tempo, os militares preocupavam-se com a subversão juvenil nas universidades em termos morais e sexuais. As instituições foram vistas como locais de libertinagem sexual, afrouxamento dos costumes, promiscuidade e degradação moral. E a convivência com os ideais de esquerda encorajaria o sexo fora do casamento, experiências homoeróticas e o afastamento dos valores tradicionais e cristãos. Ao tratar desses temas em entrevista ao Jornal do Brasil, em 1970, o general Antônio Carlos Murici associava sexo, guerra e subversão:

Várias [moças] apresentam doenças venéreas e algumas aparecem grávidas. [...] O ingresso das moças no sistema terrorista faz-se muitas vezes, através do namoro com rapazes subversivos, instruídos nesse sentido. Consolidada a influência perniciosa, vem a entrega. A partir daí, a moça afasta-se do ambiente do lar e não tem mais como voltar.“Murici aponta aliciamento de jovens para o terror”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 19-20 de julho de 1970, Caderno 1, p. 5.

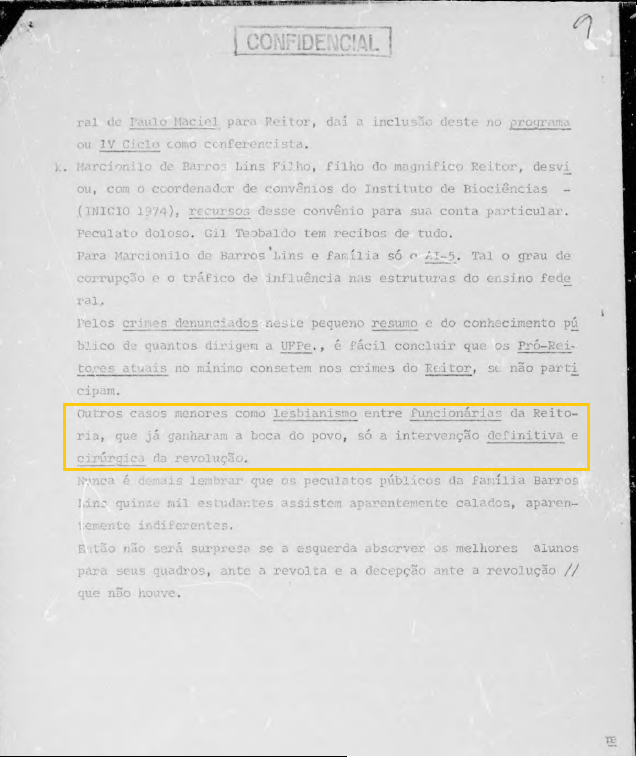

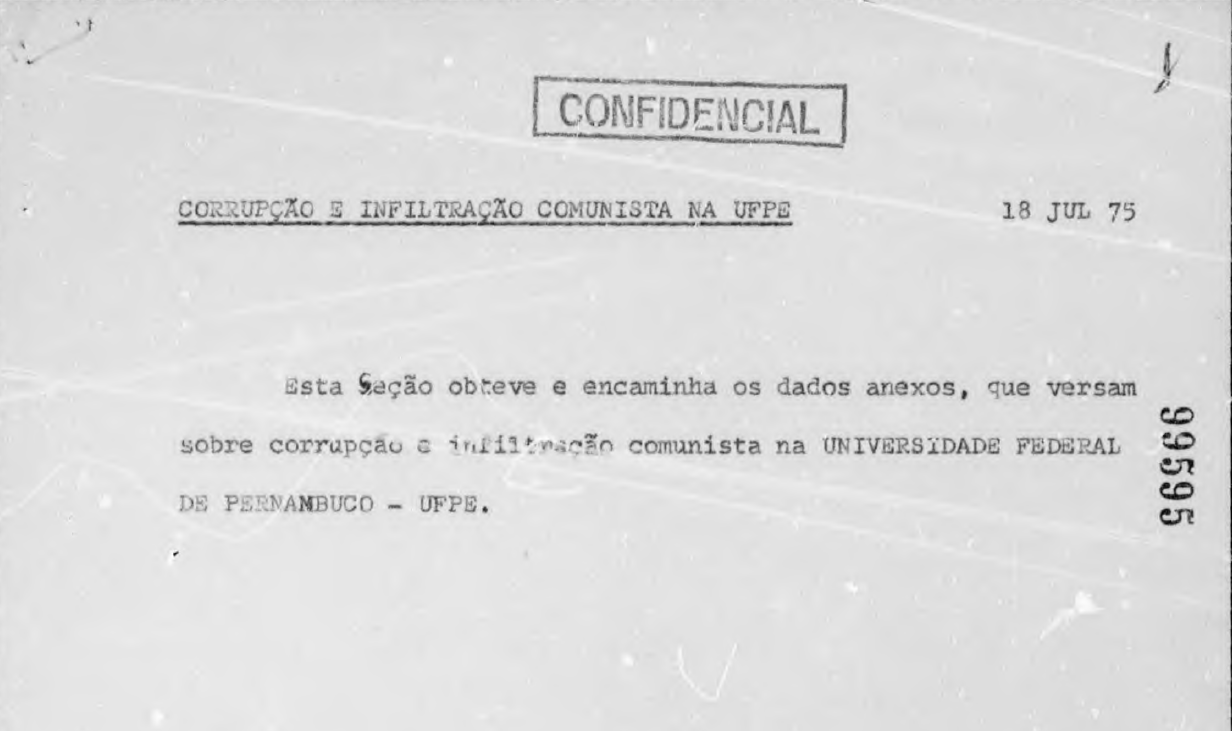

Em 1975, a Assessoria de Segurança e Informação instalada na Universidade Federal de Pernambuco elaborou um relatório intitulado Corrupção e infiltração na UFPE que sistematiza as informações recolhidas sobre a instituição. Os agentes da repressão suspeitavam que funcionários da reitoria estavam favorecendo outros servidores e desviando recursos da universidade em benefício próprio. Essas irregularidades estariam relacionadas ao fato de serem militantes comunistas ou terem vínculos com grupos de esquerda.

Ao final do relatório, conclui-se que havia elevado “grau de corrupção e tráfico de influência nas estruturas do ensino federal”, consentidos pela reitoria da UFPE. Poderíamos imaginar que se tratava de um problema político e econômico, no entanto outras situações mereceram menção no documento:

Outros casos menores como lesbianismo entre funcionárias da reitoria, que já ganharam a boca do povo, só a intervenção definitiva e cirúrgica da revolução. (grifos do original)Arquivo Nacional, Fundo Serviço Nacional de Informações, “Corrupção e infiltração comunista na UFPE”, julho de 1975, p. 9, código br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_76099595_d0001de0001.

É interessante notar que, embora se diga que os casos entre as funcionárias sejam menores, eles requeriam ações contundentes, uma solução drástica. A corrupção moral e sexual que significava a lesbianidade somente poderia ser corrigida com a imposição dos valores e condutas defendidos pelos militares. Por que eles deveriam preocupar-se com casos menores? Talvez o problema fosse os casos tornarem-se públicos, o que poderia transmitir uma imagem de tolerância institucional com “perversões sexuais”.

“Lesbianismo” foi o vocabulário mais comumente utilizado ao longo do século XX para referir-se à sexualidade lésbica. O termo, de conotação marcadamente negativa, tem origem na medicina europeia do século XIX, quando se começou a classificar e patologizar a sexualidade. A partir de uma concepção organicista, a ciência construiu diversas categorias, como perversão, anormalidade e inversão, para explicar as manifestações da sexualidade, utilizando a fisiologia e anatomia para justificar suas teses.

Naquele contexto, a desqualificação social das mulheres foi justificada com base no corpo, na sexualidade e na raça, de modo que diversos distúrbios e comportamentos foram considerados inatos e causados devido à fisiologia do corpo feminino. Assim, o “lesbianismo” foi diagnosticado como uma “inversão sexual congênita”. Estudos médicos garantiam que as “pervertidas sexuais” possuíam clitóris gigantes, e tratamentos como a cliterodoctomia, eletrochoques e a queima à ferro da vulva foram utilizados para tentar curar o “lesbianismo”.

As ideologias autoritárias e ultraconservadoras da primeira metade do século XX, como o nazismo e o fascismo, mantiveram essas concepções vigentes. Leis discriminatórias, tratamentos visando à cura e perseguição aberta foram constantes durante esses regimes. Na América Latina, a ideologia fascista reuniu elementos do nacionalismo, cristianismo, racismo, antissemitismo e estereótipos sexuais que fundamentaram a ideia do inimigo. Esse foi um legado ideológico deixado para as ditaduras civis-militares como as do Brasil e da Argentina. Pacheco e Silva foi um psiquiatra que teve sua formação intelectual com base nesses pensamentos. Nos anos 1920 e 1930, ele realizou uma série de viagens de estudo à Europa e aos Estados Unidos patrocinado pela Fundação Rockefeller – tornando-se, não à toa, um representante internacional do anticomunismo.

Mas “lesbianismo” não é o único termo pejorativo que encontramos na documentação produzida pelo aparato repressivo. Muitas vezes ele vem acompanhado de outras expressões que revelam a repulsa e o ódio dirigido às lésbicas e às mulheres identificadas como tal.

Em 1978, Maria Adísia, jornalista e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi investigada. Na condição de diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, ela foi indicada a participar de um curso sobre sindicalismo que seria realizado no exterior. O Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre (IADSL), patrocinador do evento, deveria informar ao governo brasileiro a lista de participantes do curso. Com isso, uma investigação foi realizada pelo Ministério do Trabalho, resultando na negativa da autorização para a viagem. De acordo com o relatório, as “graves informações” compiladas sobre Maria Adísia justificavam o veto: além de ser uma profissional de esquerda que havia se posicionado publicamente contra a ditadura, ela possuía uma atuação sindical – a ditadura reprimia fortemente os sindicatos e as manifestações de trabalhadores.

Mesmo diante dos protestos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade e do sindicato ao qual a professora estava filiada, o veto se manteve. Na documentação produzida pela Divisão de Segurança e Informação, que inclui as cartas enviadas pelas entidades de classe e informações recolhidas a respeito de Maria Adísia, o último anexo declara:

Foi contra-indicada, pela AC/SNI, em 1977, para ocupar cargo no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará; em 1976, para Diretora do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará e, em 1971, para exercer cargo junto ao Governo do Estado do Ceará.

Possui inequívoca posição esquerdista e contrária à Revolução de Março de 1964, caracterizada principalmente em seus artigos jornalísticos.

Portadora de anomalia sexual (lesbianismo).Arquivo Nacional, Fundo Serviço Nacional de Informações, Viagem de sindicalista ao exterior, 20 de junho de 1978, p. 12-13, código br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_78112928_d0001de0001

Pela maneira como as informações sobre Maria Adísia são apresentadas, temos a impressão de que a sua sexualidade foi um componente a mais na decisão de proibir a viagem. Além de militante de esquerda, ela era lésbica – a lesbianidade aparece como um elemento que agrava sua condição de subversiva.

“Anomalia sexual” também é um termo que remete à sexologia do século XIX e marca notadamente a concepção de que a lesbianidade constitui uma doença, um desvio no desenvolvimento da feminilidade. Se Maria Adísia era portadora de uma condição, infere-se que sua lesbianidade presumida tenha sido vista como um problema congênito que ela carregava no corpo. Assim, a ditadura civil-militar brasileira atualizava concepções sobre a sexualidade herdadas da medicina europeia do século anterior, dessa vez atrelando-as à figura do inimigo que buscava combater.

Em 1981, circulou no Departamento de Polícia Federal um relatório de uma investigação realizada cinco anos antes pela Divisão de Informações da Superintendência Regional do Estado do Paraná. O órgão estava monitorando as ações dos membros de uma organização de esquerda, sobre a qual acreditava-se possuir um campo de treinamento de guerrilheiros. Duas militantes, Loreta e Vera, são descritas no relatório:

Loreta […], brasileira, solteira […] residiu […] [no] mesmo endereço de Vera […].

A nominada, lésbica ativa – “fanchona” –, viciada e distribuidora de tóxicos em Porto Alegre/RS.

A nominada, em 13/05/76, foi detida pela DRE/SR/DPF/RS para apurar envolvimento com tóxicos […].

A nominada, por suas ligações, é suspeita de pertencer a uma ORGANIZAÇÃO SUBVERSIVA que teria realizado treinamentos [de] tipo militar, preparatórios para guerrilhas, em localidade próxima a estrada que liga Porto Alegre/Taquara.

Vera […], brasileira, solteira […][residia no] mesmo endereço da lésbica ativa Loreta […].

A nominada foi quem apresentou LORETA […] a um estrangeiro de nome JOSÉ LUIZ … DE TAL, argentino ou boliviano, intitulado médico da Secretaria da Saúde Pública da Argentina, possivelmente em Córdoba, que se encontrava em Porto Alegre/RS (09.03.76), recrutando guerrilheiros para atuarem na Argentina.

A nominada, tendo em vista suas ligações, é suspeita de pertencer a uma ORGANIZAÇÃO, não identificada, que teria realizado treinamentos [de] tipo militar, preparatórios para ações de guerrilhas em localidade próxima à margem da estrada, que liga Porto Alegre/Taquara.

Arquivo Nacional, Fundo Serviço Nacional de Informações, “Campo de treinamento de guerrilheiros”, 23 de setembro de 1981, p. 5-7, código BR_DFANBSB_ZD_0_0_0001A_0086_d0001de0001.

Na medida em que o inimigo interno é multifacetado, na lógica de suspeição do aparato repressivo deve-se indagar qualquer indício de subversão: há um emaranhado de elementos que são conectados para se inferir que as duas militantes pertencem a uma organização subversiva, a partir da vigilância da sua rotina e das pessoas com quem se vinculam. Vera e Loreta são suspeitas por suas “ligações”.

Mas também são suspeitas de serem lésbicas, o que parece comprovado pelo fato de residirem no mesmo endereço. Loreta foi identificada de forma bastante específica: uma “lésbica ativa”, “fanchona”, termos utilizados para referir-se de forma pejorativa às lésbicas consideradas pouco feminilizadas.

De acordo com a historiadora Ana Maria Colling, as militantes, por terem ocupado um lugar considerado estritamente masculino, sobretudo na luta armada, não foram vistas como mulheres pelos militares. Uma vez que elas não correspondiam ao modelo hegemônico de feminilidade, foram percebidas como um desvio de mulher (Colling, 2015). Da mesma forma, as lésbicas têm sido historicamente associadas à masculinidade ou à falta da feminilidade: na medida em que as teorias médicas classificaram o “lesbianismo”, lésbicas foram tratadas como mulheres masculinizadas – representação que ainda habita o imaginário social.

Vera possuía ainda outro agravante: era usuária e vendedora de drogas. Ela chegou a prestar depoimento na delegacia para esclarecer seu possível envolvimento com esse comércio ilícito. O historiador Antonio Maurício Brito afirma que, na perspectiva dos agentes da repressão, a associação entre drogas e luta armada partia do não reconhecimento da racionalidade da resistência à ditadura, além de reforçar a ameaça – política, física e moral – que ela representava (Brito, 2021).

Nos anos 1970 houve uma profusão de discursos sobre a toxicomania comunista que atualizavam o conspiracionismo anticomunista dos militares. As drogas eram vistas como parte do plano subversivo para minar a juventude, uma vez que elas “enfraquecem a moral, facilitando que os indivíduos sejam seduzidos e enganados”. A toxicomania foi sendo atrelada a politização da moral e do sexo, em paralelo com as concepções que os militares possuíam sobre os papéis sexuais.

Maria Adísia, Vera e Loreta (quantas mais?) desafiaram os padrões de comportamento esperados pelos agentes da repressão. Os poucos e parciais registros sobre essas histórias nos permitem ver que a ditadura não tolerava sua existência, porque ela contrariava as normas morais e sexuais impostas.

Passado e presente

Os documentos analisados mostram que representações sobre a lesbianidade também integraram o imaginário anticomunista da ditadura civil-militar brasileira. A suspeita sobre a lesbianidade acendia um alerta junto aos demais elementos que inflavam os pânicos morais dos militares.

A ditadura se preocupou com as lésbicas porque elas significavam uma ameaça ao ideal de nação que os militares buscavam erigir, com um povo cristão, patriótico e centrado na família heterossexual. Como declara um documento da agência central do Serviço Nacional de Informações, “[…] a base social da pátria brasileira é a família. Família moral, sem vícios freudianos, sem as deturpações morais aberrantes, tais como a pederastia, o lesbianismo etc.”.1 Por isso, era necessário vigiar quem possuísse comportamentos considerados indesejáveis.

Embora a ditadura civil-militar não tenha inventado a lesbofobia e o lesbo-ódio, ser uma lésbica nesse período era perigoso. Além do autoritarismo, a censura e a violência da repressão, as lésbicas precisavam enfrentar os estigmas e a repulsa ao redor da lesbianidade. Viver sob o estado de exceção certamente implicou viver com medo – não à toa a maioria vivia dentro do armário.

As práticas de vigilância do aparato repressivo reforçaram institucionalmente representações lesbofóbicas e estereotipadas sobre as lésbicas que circulavam também em outros âmbitos, como a imprensa, televisão, produção artística, literatura médica, entre outros. Isso fortalecia no imaginário social a convicção de que lésbicas são doentes, perversas, pecadoras e imorais, legitimando, consequentemente, a marginalização social e a violência.

O documentário Temporada de caça, de Rita Moreira, mostra nitidamente o ódio que as pessoas sentiam contra os homossexuais – categoria que englobava gays, lésbicas e travestis naquele momento. Filmado em 1988, pouco depois do fim da ditadura, o documentário investiga a opinião pública a respeito de uma série de crimes homofóbicos que estavam ocorrendo no período. Diversas pessoas dão depoimentos, sem nenhum constrangimento, nos quais se declaram abertamente favoráveis à violência física e ao assassinato.

A sociedade brasileira ainda não rompeu com essas práticas contra lésbicas. Especialmente nos últimos anos, observamos aumento na visibilidade e na tolerância aos discursos de ódio e às narrativas moralistas a respeito da sexualidade e da família. Do brutal assassinato de Luana Barbosa pela polícia militar de São Paulo (crime que continua impune) ao pânico moral suscitado pela princesa Elsa de Frozen, a lesbianidade continua sob escrutínio social e institucional, sendo alvo de diversas formas de repressão.

A forma como a violência e o ódio contra lésbicas se manifesta socialmente muda de acordo com a ideologia dominante de cada época, a ação das instituições, o papel da Igreja, entre outros elementos. O fato é que a lesbofobia e o lesbo-ódio têm uma história que precisa ser contada e que diz respeito, em suma, a quais são as condições de possibilidade para a existência lésbica. O capítulo sobre a ditadura civil-militar e seu legado para o presente ainda não foi concluído.

*O texto faz parte da série de reportagens especiais “Lesbianidade em tempos verde-oliva: políticas repressivas e sociabilidade lésbica“, selecionada pelo edital Memórias do Presente: Comunicação em Direitos Humanos com o tema “Ditadura e Gênero”.