Lesbianidade em tempos verde-oliva

Sociabilidade lésbica e violência policial em São Paulo

POR JULIA KUMPERA

O lesbianismo é um barato. Caro é o preço que a gente paga para curtir esse barato. Toda mulher lésbica que já se viu forçada a sentir vergonha por amar outra mulher sabe bem disso. A sociedade falocrata não nos perdoa e vive nos empurrando para os guetos da vida. Os guetos da vida são os lugares que o mundo instalou dentro e fora de nós onde se reproduzem todos os opressores estereótipos de masculinidade e feminilidade. Nesses lugares não há espaço para repensar as relações entre as pessoas, experimentar coisas novas e amar.Fragmento de texto produzido pelo Grupo de Ação Lésbica Feminista (GALF) e publicado no boletim ChanacomChana, n. 1, dezembro de 1982, p. 2.

Nas décadas de 1970 e 1980, “gueto” e “gueto homossexual” eram expressões que se referiam às regiões onde se concentravam os bares e as boates frequentados por gays, lésbicas e travestis. Constantemente esses locais eram associados à prostituição e ao tráfico de drogas, por se concentrarem em áreas marginalizadas – social e/ou economicamente – da cidade. Localizados em zonas consideradas perigosas e degradantes, esses estabelecimentos foram alvo de investidas policiais que tinham como objetivo acabar com relações pessoais, políticas e comerciais que se davam ali.

No caso das lésbicas, os bares se transformaram em locais onde era possível existir, encontrar-se com outras e construir laços de afeto. Na maioria das vezes, era impossível falar sobre a própria lesbianidade com a família, os amigos ou no trabalho, uma vez que o preconceito e a repressão social do “lesbianismo” obrigavam as lésbicas a viver de forma semiclandestina. Assim, os bares constituíam um espaço onde não era necessário ser invisível, possibilitando o surgimento de uma sociabilidade e uma subcultura lésbica que foi muito importante na segunda metade do século XX.

Esses ambientes coexistiram com a intensa repressão da ditadura civil-militar brasileira. Estar no espaço público era perigoso, porque a homossexualidade foi vista como uma ameaça e deveria, portanto, ser vigiada e controlada.

Esses valores, que inspiraram o regime autoritário a partir de 1964, articularam, de maneira muito singular, a perseguição a políticas divergentes e a sexualidades desviantes. Sempre houve homofobia na sociedade brasileira com tolerância, ou até apoio de órgãos do estado, mas, durante a ditadura, o discurso da homossexualidade como uma ameaça e um mal a ser extirpado por degenerar a moral e os bons costumes da família tradicional brasileira é alçado a primeiro plano nas instâncias de governo.Renan Quinalha no livro Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca por verdade, p. 267.

Vigiando as ruas

Com o endurecimento da repressão a partir de 1968, o policiamento ostensivo no espaço público voltou-se para o combate da guerrilha urbana. Em São Paulo, a polícia militar criou as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) e a polícia civil instituiu as Rondas Unificadas do Departamento de Investigações (RUDIS). A presença policial nas ruas tinha como objetivo intimidar as pessoas e organizações de esquerda.

Porém, a partir do final dos anos 1970, a ação da polícia voltou-se contra a criminalidade e a prostituição – o que significou a perseguição a populações vulneráveis, como desempregados, negros e prostitutas. A ROTA mudou seu foco de policiamento para as periferias da cidade e delegados ligados ao Departamento de Ordem Política e Social (DEOPS-SP), como Sérgio Paranhos Fleury, começaram a chefiar as delegacias seccionais na polícia – locais que também funcionaram como centros de detenção e tortura durante a ditadura.

Durante todo o período da ditadura, as políticas de controle social e de repressão política adotaram, em muitos casos, um viés conservador em termos morais. O padrão de policiamento que ocorreu no centro da cidade de São Paulo, entre 1976 e 1982, nos governos estaduais de Paulo Egídio Martins e Paulo Salim Maluf, é exemplar do ponto de vista de como operou a repressão a setores LGBT. As polícias civis e militares estruturaram-se para tais operações, com respaldo da Secretaria de Segurança Pública sob comando do coronel Erasmo Dias. Além disso, o delegado Guido Fonseca elaborou estudos criminológicos de centenas de travestis, recomendando a contravenção penal de vadiagem como instrumento para o combate à homossexualidade. Ainda, durante o governo de Paulo Maluf (1979-1982), rondas de policiamento ostensivo intensificaram-se na área central da cidade, região sob o comando do delegado José Wilson Richetti, perseguindo claramente grupos vulneráveis e estigmatizados.Relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, Tomo I, Parte II – Ditadura e Homossexualidades, disponível aqui.

As operações policiais se baseavam na aplicação da contravenção da vadiagem, cujo arcabouço legal remonta à Lei das Contravenções Penais do Estado Novo (1937-1945). Em linhas gerais, trata-se de uma legislação de origem higienista e racista que determinava como vadiagem “entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita”. Ou seja, seriam considerados “vadios” os indivíduos que não conseguissem comprovar que possuíam um emprego.

Em um país com altos índices de desemprego e com parcela significativa da população desempenhando atividades laborais informais, na prática a legislação se voltava contra os mais pobres e marginalizados. A brecha para a aplicação da contravenção era não possuir carteira assinada ou não portar documentos regulares no momento da ronda policial, o que ainda era bastante comum no final do século XX.

Em maio de 1980, o delegado José Wilson Richetti, chefe da delegacia seccional do centro, notificou o início da Operação Cidade, cuja função era limpar São Paulo de assaltantes, traficantes, prostitutas, homossexuais e travestis. Com duração de apenas 24 horas, quase duas centenas de pessoas foram presas, de acordo com o relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”. Essa operação foi um teste, anunciando que as rondas policiais se estenderiam por toda a cidade. Não demorou para que os bares frequentados por gays e lésbicas se tornassem alvos da polícia.

Richetti contra o gueto

Embora com o comando de Richetti as rondas policiais tenham se tornado frequentes, havia um tratamento diferenciado de acordo com o poder aquisitivo do público que frequentava os bares. Historiadora e ex-ativista dos grupos Somos e Lésbico Feminista, Marisa Fernandes, que tem se dedicado nos últimos anos a pesquisas sobre a história do movimento lésbico brasileiro, ressalta essa diferença de tratamento:

Certa noite, pararam umas dez viaturas da polícia em frente à porta da boate Moustache, de frequência exclusivamente lésbica. Ao descer, o delegado Richetti foi recepcionado por um dos donos da casa noturna que, ao ver tantas viaturas, paradas à porta da boate, solicitou ao delegado que estas fossem estacionadas mais abaixo da Rua Sergipe, ao lado do posto de gasolina. Isso porque os fregueses que chegassem poderiam não entrar na casa pensando que fosse o atendimento de uma ocorrência de briga ou coisa pior e assim foi feito.Marisa Fernandes no livro Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca por verdade, p. 135.

De acordo com Marisa Fernandes, Richetti se retirou da casa noturna pedindo desculpas, após se deparar com um público de alto poder aquisitivo. Esse é um indício de que estabelecimentos nobres mantinham laços com o poder político.

Nos bares frequentados por pessoas com menor poder aquisitivo, o tratamento era bastante diferente. As prisões arbitrárias e a violência sistemática da polícia foram tratadas, pelas autoridades, como “excessos” cometidos em prol da imperiosa tarefa de “limpar” a cidade da delinquência e depravação moral. Esses abusos foram denunciados na grande imprensa, como se pode observar nas matérias abaixo do jornal Folha de São Paulo.

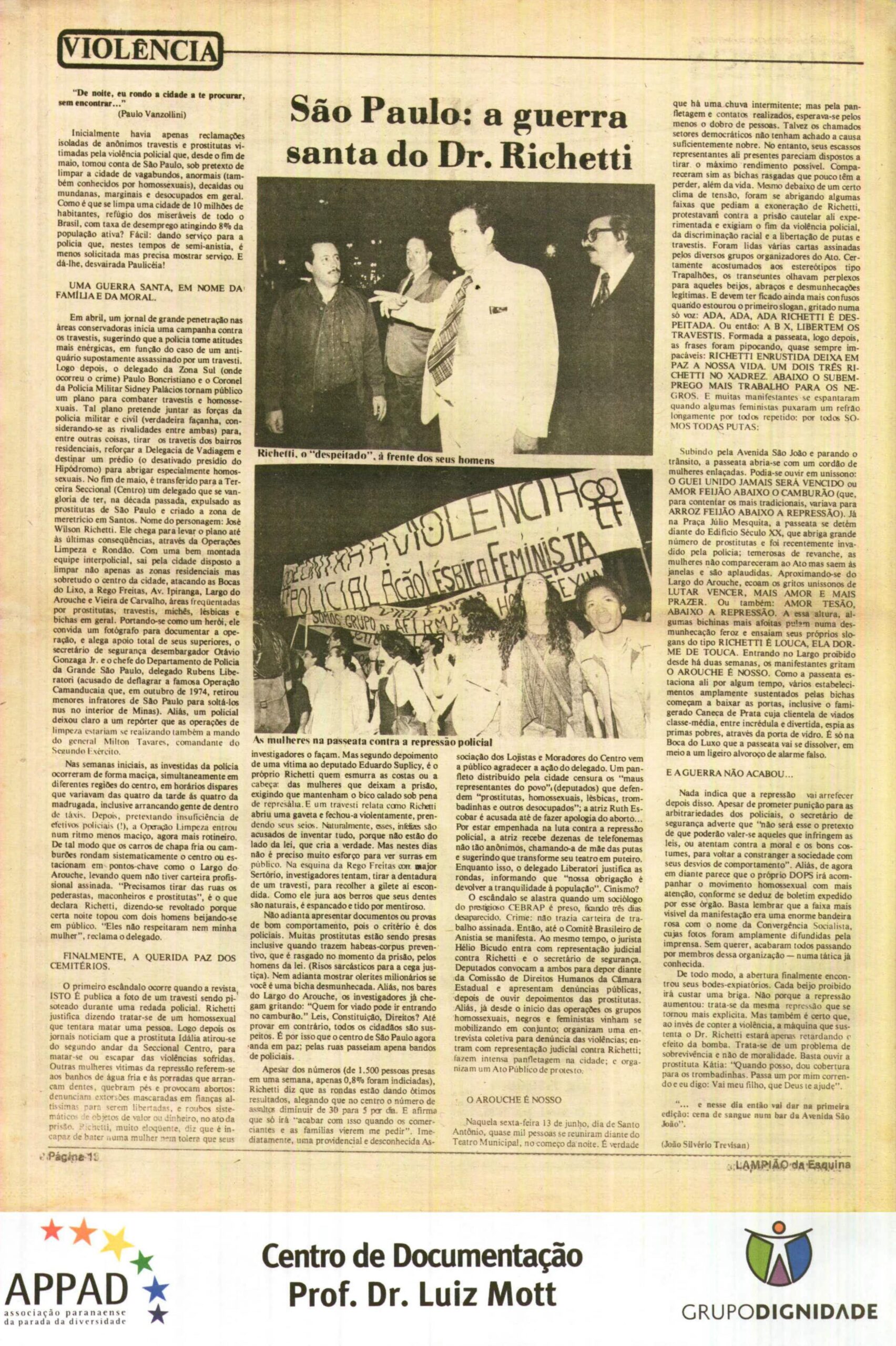

Reportagem sobre a ação da polícia em São Paulo, publicada no jornal Lampião da Esquina, n. 26, junho de 1980, p. 18. Centro de Documentação Prof. Dr. Luiz Mott. | Folha de São Paulo, 13 de junho de 1980. Acervo Folha de São Paulo. | Folha de São Paulo, 9 de junho de 1980. Acervo Folha de São Paulo.

Independentemente das justificativas apresentadas pela Secretaria de Segurança Pública e demais autoridades, as ações da polícia buscavam cercear os locais de sociabilidade gay e lésbica, restringindo a circulação de pessoas e disseminando o medo. Diante dessa situação, movimentos sociais se uniram para organizar uma campanha contra a violência policial em São Paulo. Participaram desse processo grupos feministas, homossexuais, do movimento negro e organizações de esquerda: Movimento Negro Unificado, Grupo Feminista “8 de março”, Associação das Mulheres, Convergência Socialista, Grupo Eros, Grupo Libertus, Somos, Grupo Lésbico Feminista, entre outros.

Em 13 de junho de 1980, em frente ao Teatro Municipal, foi realizado um grande ato público denunciando a violência policial, o desemprego, o racismo, o machismo e a discriminação contra gays, lésbicas e travestis. Cristina Calixto recorda que inicialmente os/as manifestantes estavam com medo de haver repressão, mas a manifestação ocorreu tranquilamente com grande adesão de pessoas.

Nesse contexto, deputados de esquerda se articulavam para formular uma denúncia contra Richetti. Em 24 de junho o delegado foi convocado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo para depor no Conselho Parlamentar de Direitos da Pessoa Humana. A sessão aconteceu com uma série de irregularidades, sendo esvaziada pelos deputados da oposição, de modo que foi encerrada sem nenhum encaminhamento. Richetti saiu de lá sem qualquer responsabilização institucional.

O delegado [Wilson Richetti] apresentou a tese de que o movimento [contra a violência policial] foi forjado por Ruth Escobar, e afirmou que tinha novos depoimentos de prostitutas desmentindo as agressões e arbitrariedades. Richetti utilizou como sua testemunha o radialista Afanásio Jazadji, que cobria suas operações com exclusividade. Ao final da sessão do conselho, os deputados deveriam votar se instaurariam uma moção contra o delegado. No entanto, os deputados da oposição se ausentaram da votação, deixando a maioria do conselho para o PDS [Partido Democrático Social], que retirou a moção e qualquer menção ao nome de Richetti na ata que foi publicada em diário oficial.Rafael Ocanha no livro História do Movimento LGBT no Brasil, p. 86

Folha de São Paulo, 10 de junho de 1980. Acervo Folha de São Paulo. | Folha de São Paulo, 1º de julho de 1980. Acervo Folha de São Paulo.

Portanto Richetti continuou atuando como chefe da delegacia seccional do centro de São Paulo. Alguns meses depois, em novembro de 1980, bares como o Ferro’s, Último Tango e Canapés, de frequência majoritariamente lésbica, se tornaram alvo das batidas policiais. Ainda que estivessem portando documentos regulares, cerca de 200 mulheres foram presas sob o argumento de que “é tudo sapatão”.

No documentário Ferro’s Bar, produzido coletivamente pelo Cine Sapatão, duas lésbicas recordam os eventos da noite da Operação Sapatão, como o episódio ficou conhecido. Elas estavam no bar e, quando ouviram a polícia chegando, correram para se esconder dentro de um armário nos fundos do estabelecimento. As duas passaram a noite fechadas dentro do armário com medo de que fossem descobertas. Em seu relato para o documentário, elas afirmam ter passado horas ouvindo o barulho da polícia quebrando objetos dentro do bar.

“Operação Sapatão”, matéria assinada por Osmar Cupini Júnior no jornal Repórter, n. 37, janeiro de 1981. Blog Memórias e Histórias da Homossexualidade. | Panfleto de denúncia da “Operação Sapatão”, produzido pelas agrupações Grupo Lésbico Feminista, Terra Maria e Eros. Arquivo Edgard Leuenroth.

As mulheres que foram levadas para a delegacia permaneceram lá durante várias horas, sendo obrigadas a pagar propina aos policiais para serem liberadas. O episódio evidencia não apenas a corrupção e a violência policial, mas também a lesbofobia institucional. Os bares lésbicos foram um alvo específico das batidas policiais sob o comando de Richetti.

Bar também é resistência

O Grupo de Ação Lésbica Feminista (Galf) foi uma organização lésbica atuante na cidade de São Paulo durante a década de 1980. O grupo discutia questões como os estigmas da lesbianidade, o preconceito e a invisibilidade lésbica, assim como saúde, esporte, arte e cultura. A atuação do Galf tinha um forte componente contracultural, na esteira dos movimentos sociais da época. Além disso, o grupo também teve uma atuação de caráter mais institucional. Por exemplo, participou das mobilizações no contexto da redemocratização, particularmente para a inclusão na Constituinte de discussões sobre direitos das mulheres e dissidências sexuais. E atuou junto ao grupo Triângulo Rosa, do Rio de Janeiro, para inserir o termo “orientação sexual” em artigos que proibiam a discriminação e as desigualdades salariais.

A atuação e os debates promovidos pelo Galf foram registrados no boletim ChanacomChana, editado pelo grupo entre 1981 e 1987. As ativistas vendiam o periódico nos bares lésbicos, no intuito de divulgar suas ações e fazer contato com possíveis interessadas. Por ser muito conhecido entre as lésbicas paulistanas, o Ferro’s Bar era um excelente lugar para fazer o boletim circular.

Em 1983, as ativistas passaram a ser hostilizadas pelos donos do bar, que não queriam que elas vendessem o ChanacomChana no estabelecimento. As agressões verbais foram escalando e se transformaram em agressões físicas por parte do porteiro e dos seguranças, que as expulsaram do local diversas vezes de forma violenta.

Esses episódios motivaram uma intervenção política que ficou conhecida como Levante do Ferro’s Bar, ocorrida em 19 de agosto de 1983. Com o apoio de parlamentares de esquerda e outros movimentos sociais, elas mobilizaram centenas de pessoas para comparecerem ao local. Pressionando os proprietários e seguranças, algumas integrantes do Galf romperam o cerco e invadiram o bar. Em cima de uma mesa, Rosely Roth discursou para as pessoas presentes, denunciando a situação e afirmando que a retomada do bar significava um basta que as lésbicas estavam dando.

Diante da confusão, os donos do Ferro’s cederam e permitiram que as vendas do boletim fossem retomadas no estabelecimento. Esse episódio evidencia que, apesar de as lésbicas frequentarem assiduamente o bar e o sustentarem economicamente, elas deixaram de ser bem-vindas quando começaram a intervir politicamente no local. Ou seja, os limites da tolerância com a lesbianidade eram bastante estreitos: até onde fosse economicamente interessante. ia somente até onde cumpria uma função econômica.

Dentro, o clima era de tensão: nas mesas, lésbicas discutiam a validade ou não do protesto, o risco de se envolverem em confusões que as prejudicariam no emprego ou revelariam a verdade às famílias; no balcão, o proprietário dizia esperar com ansiedade o momento da invasão. “É propaganda, é bom, o nome do meu bar vai sair na “Folha”.

Matéria assinada pelo jornalista Carlos Brickman na Folha de São Paulo, 21 de agosto de 1983, p. 27.

O Levante do Ferro’s Bar é considerado a primeira mobilização política de lésbicas no Brasil e por isso o acontecimento é revestido de forte carga simbólica para o movimento lésbico brasileiro. Atualmente, no dia 19 de agosto celebra-se o Dia do Orgulho Lésbico, uma das datas que marca o calendário de luta das lésbicas no país. Além do reconhecimento da ação vitoriosa e sua importância para a história do movimento, a data homenageia a ativista Rosely Roth, que foi uma das grandes articuladoras do ato. Ela foi proposta em 2003 pelos grupos Rede de Informação Um Outro Olhar e Associação da Parada LGBT de São Paulo, mas somente em 2008 a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo oficializou a data com o Projeto de Lei 496/2007.

Ambivalência

Os bares eram – e são – espaços contraditórios, onde se refletem dinâmicas sociais, conflitos políticos e disputas de narrativas de toda sorte. Na medida em que constituíam locais de sociabilidade à margem da sociedade, escondidos na vida noturna, eles permitiam que lésbicas pudessem ser e estar entre si. Contribuíam, assim, para a criação de laços de afeto e solidariedade. Ao mesmo tempo, a violência tomava conta dos bares. Fossem as batidas policiais ou a hostilidade de seus donos ou outros comerciantes da região, eles nunca eram locais totalmente seguros. Eram alvo do pânico moral de parcela da sociedade brasileira e, nessa condição, lugares instáveis e inseguros.

É certo que os bares permitiam fugas de uma sociedade heterossexual que reprime a lesbianidade. Mas essas fugas só poderiam acontecer dentro das regras estabelecidas, às escondidas, em locais majoritariamente marginalizados. A própria existência do “gueto homossexual” era o que garantia o lucro dos donos dos estabelecimentos. Portanto os bares também reproduziam as dinâmicas de uma sociedade que tolera aquilo que condena desde que não esteja tão à vista.

Memória lésbica

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” elaborou oito recomendações para reparar as violações de direitos humanos praticadas contra as dissidências sexuais durante a ditadura civil-militar no Brasil. Elas incluem ações como a construção de lugares de memória; pedidos de desculpas oficiais do Estado; a convocação dos agentes da repressão para prestarem esclarecimentos; e a revogação da denominação de “Dr. José Wilson Richetti” dada à delegacia seccional de polícia do centro. A maior parte dessas recomendações, no entanto, não foi atendida pelo Estado brasileiro.

O Ferro’s, mais do que um bar, é um lugar revestido de experiências, emoções e afetos. O estabelecimento foi vendido no final dos anos 1990 e atualmente funciona como um vestiário da rede de restaurantes Famiglia Mancini. No entanto, para a comunidade lésbica, ele representa um espaço de resistência, onde uma sociabilidade lésbica pode existir à revelia da repressão da ditadura. Espaço onde afetos foram cultivados, o Ferro’s constitui um lugar de memória na cidade de São Paulo e deveria ser reconhecido, sinalizado e memorializado como tal. Somente assim sua importância histórica seria efetivamente registrada.

Até o momento, as histórias de vida de lésbicas e do ativismo lésbico brasileiro foram insuficientemente registradas. Parte dessas trajetórias permanece viva nas memórias de ativistas lésbicas, circulando oralmente de forma subterrânea. Os registros já produzidos são resultado, na maioria das vezes, de esforços acadêmicos e militantes contra o apagamento e a invisibilidade.

Essas histórias não podem, no entanto, continuar sendo fragmentárias. Conhecer as violências contra lésbicas durante a ditadura, bem como os caminhos percorridos para fazer frente à vigilância e à repressão ou simplesmente para se viver como uma lésbica, constitui um direito à verdade e à memória.

*O texto faz parte da série de reportagens especiais “Lesbianidade em tempos verde-oliva: políticas repressivas e sociabilidade lésbica“, selecionada pelo edital Memórias do Presente: Comunicação em Direitos Humanos com o tema “Ditadura e Gênero”.